絶悦の女侍

第一章 出会い

江戸の世は、平和になった――表向きには、そう言われていた。

もともとは幕府の管理の下、戦国の混乱が収まってからしばらく、大きな戦もなく、人々は穏やかに暮らしていた。田畑を耕し、町を行き交い、庶民たちはようやく安堵の息をついていたのだ。

けれど、そんな日々は長くは続かなかった。

ある日突然、空の裂け目から異界の鬼が現れたのだ。恐ろしい力を持つ鬼たちは村を焼き、町を荒らし、人を喰らった。幕府は急ぎ兵を集め、各地の侍や浪人を招集して戦を挑んだ。鬼と人との戦は長く続き、世は再び混乱の渦に飲み込まれた。

やがて鬼の総大将が討たれ、戦はようやく終わりを告げる。表向きには平和が戻った――けれど、それはあくまで「表向き」だった。

戦で国を追われた武士たち、鬼の残党、そして戦場で荒稼ぎを覚えたならず者。そうした連中が各地に残り、人々は依然として不安な日々を過ごしていたのである。

――そんな時代の片隅に、宗太という少年がいた。

宗太はまだ十四歳。背丈も大人に比べれば小さく、顔立ちも幼さが残っている。けれど、その目には年齢に似合わぬ決意が宿っていた。

「……薬、買わなきゃな」

呟く声は頼りないけれど、胸の奥にある想いは強い。宗太の両親は長く病に伏せていて、ごく小さな村で暮らすだけでは薬代すらままならない。だから彼はこうして各地を渡り歩いては荷を売って、少しでも両親を助けようとしていたのだ。

宗太は都から少し離れた森の入り口に立っていた。背中には商売道具を詰めた大きな箱、腰には村人が貸してくれた古びた短刀。けれど、見れば分かる――とても頼れる武器じゃない。

「ふぅ……。ほんとに来るのかな、用心棒……」

小さなため息をつきながら、宗太は草履のつま先で砂利をこすった。

鬼との大戦からしばらくして、世は表向きの平和を取り戻した。だが、都を離れた街道や村落には、まだ鬼の残党やならず者がうろついている。そんな危険な

世の流れの中で、「用心棒」という職業はいつしか一般的なものとなった。商人はもちろん、農村から都に出る百姓までもが、命を守るために金を払って護衛を

雇う時代になっていた。

宗太もまた、そのひとりだ。

病の両親に薬を買うため、十四の身で村を飛び出し、都や各地で行商をしては銭をかせぐ。だが、少年ひとりでの旅路はあまりに危険だった。

「……だからって、僕が雇えるのは、一番安いやつだけなんだよな」

都にある用心棒の契約所で、宗太は財布に残った銭を握りしめ、安さだけを頼りに契約した。契約所で用心棒について知れるのは、その価格と名前程度しかな

い。差し出された名簿の中で、もっとも安い値段の名を選んだとき、契約所の親父は驚いたような呆れたような顔をしていた。

――はぁ、こんなのに依頼する奴もいるんだな。

そうつぶやきながら契約書を渡してきたのを、宗太は気にしないようにして受け取った。安いから仕方ない。両親の薬を買うためにも、無駄金は一文たりとも使えなかったのだ。

「こんなのって……どんなやつなんだよ」

宗太は、森の入り口で荷物を下ろし、切り株に腰を下ろして待っていた。

頼んだ相手は、ほんとに役に立つのだろうか。いや、そもそも来てくれるのだろうか。

「……なんかもう、帰りたい……」

弱音をこぼしたそのとき――。

森の奥から、かすかな足音が聞こえてきた。

宗太は荷物を背負いなおし、思わず身を固くする。ならず者じゃないだろうな、と不安がよぎったが……現れたのは、予想をはるかに超えた存在だった。

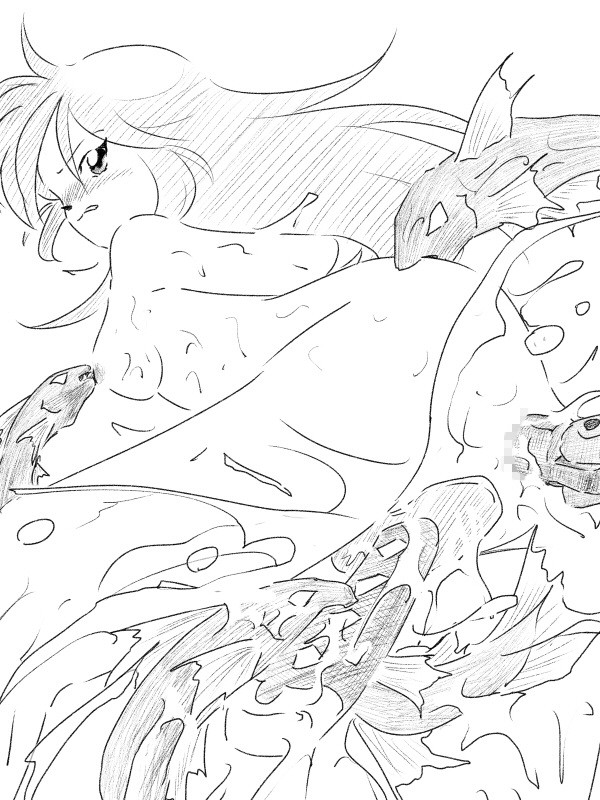

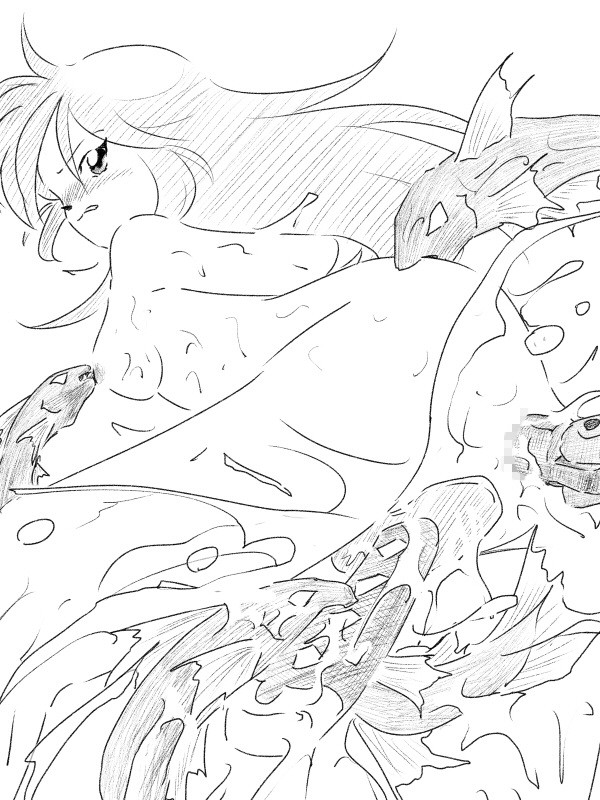

木々の影から出てきたのは、宗太より頭一つ分ほど背が高い、美しい顔立ちをした若い女だった。けれど、その姿を見た瞬間、宗太は目を疑った。

――服を、一枚も着ていない。

――服を、一枚も着ていない。

いや、厳密には三度笠と草鞋を身に付けてはいるのだが、それ以外に肌を隠すものは何もなかった。夕暮れの光を浴びて浮かび上がる白い肌は、ぞっとするほど無防備で、それでいて妙な威圧感を放っている。

すらりと伸びた足は草むらを踏むたびに月光を思わせる白さを帯び、腰のあたりには滑らかな曲線が刻まれている。細身ながらも芯のあるくびれで、その上に

は若い女らしい膨らみがわずかに揺れていた。胸元は何も覆われていないせいで、淡い色を帯びた乳首までもが夕陽に照らし出されている。

しかも、歩き方がどこかぎこちない。腕を振る様子がないのに違和感を覚えた。よくよく見てみると、両腕は包帯で後ろに組んだ状態でぐるぐる巻かれ、背中に固定されている。どう見ても不自由そうなのに、彼女は気にした様子もなく、真っ直ぐこちらに歩いてきた。

そして、何より目を奪われたのは――股間から伸びる「刀の柄」のようなものだった。まるで体の一部みたいに、そこから自然に生えているように見える。

年頃の少年である宗太は、少しは女の体についての知識を持っていた。刀の柄が伸びている根本の部分、そこはどう見ても女陰である。女の中心にある穴――

そこからまっすぐに棒状のものが生えているように見える。いや。生えているというより、その刀の刀身が突き刺さっているというべきだろうか。だがもしそう

なら柄は真っすぐ下を向きそうなものだが、まるで男の一物のようにやや前方へ垂れ下がっている。

その柄の刺さった股間の周りに全く毛は生えておらず、そして女陰から溢れた液体で濡れていた。宗太はそれが愛液というものだと理解はできたが、こんなに

股を汚すほど分泌されるものだとは見たことも聞いたこともなかった。女が足を動かす度に新たな蜜が出ているようで、耳を澄ませばぐちゅぐちゅと音が聞こえ

てきそうなほどである。

(……え、これ、どうなってるんだ……?)

頭の中でいくつもの知識がぶつかり合う。女の体、いやそもそも人体の構造を思い浮かべてみても、どうやっても説明がつかない。見たことも聞いたこともない――なのに確かにそこに“何か”がある。

思わず目を逸らしたくなる衝動に駆られたが、女は涼しい顔で近づいてくる。その異様な光景と冷静な様子のギャップが、宗太の胸に奇妙な緊張感を生んだ。

宗太は思わず立ち上がり、声が裏返った。

「な、なに……!? あ、あんた、裸……いや、えっと……その刀は……!?」

女は小首をかしげ、涼しい顔で言った。

「私は椿と言います。……あなたが依頼人ですか?」

その名は確かに、契約所で自身が選んだものだった。

宗太はあっけにとられたまま、返事すら忘れて立ち尽くした。

あまりにも異形な姿に、宗太の胸には不安が広がっていた。

裸のまま三度笠をかぶり、背中で腕を縛られた女。その股間からは刀の柄が生えている――そんな人間が、本当に自分の用心棒なのだろうか。

「ゆっくり自己紹介と行きたいところですが……そこに隠れているの、出てきなさい」

女は唐突に森の藪の方へ向き直り、声を放った。

直後、ガサガサと枝をかき分ける音が響き、藪の中から三人の男が姿を現した。

「へっ、子供の行商人かと思ったら……とんでもねぇ痴女まで出てきやがった」

「こいつは楽しめそうだが……その股のもんはなんだぁ? 頭のイカれた女だぜ」

「まぁいい、荷物も金も置いてけ。血を見たくなきゃ大人しく従うんだな」

粗野な笑いとともに迫るならず者たち。そのあけすけな悪意に、宗太は「ひっ!」と情けない声をあげ、思わず後ずさった。初めて対面する本物の悪党に、全身が強張り、足が地面に縫い付けられたように動かなくなった。

だが女――椿は少年をかばうように前へ出て、静かに告げた。

「そうですね……依頼主様に、私の力をお見せします。あなたたちに刀を抜く必要はなし。この柄だけで十分です」

そう言って足を少し開くと、彼女の秘所から伸びた柄は、まるで意志を宿したかのように角度を変え、ならず者たちの方を真っ直ぐに向いた。椿の股間に突き

刺さったものが刀だとするならば、それは刀身と柄の間の部分で完全に折れ曲がってしまっている。しかし、小さな刀の鍔と、彼女の健康的で豊満な太もも、そ

して刀を柔らかく包み込むような陰裂によって、その根本部分がどうなっているのかはよく見えなかった。

「ほら……かかってきなさい」

椿は腰をゆるやかに振り、股間の柄を見せつけるようにして挑発する。女陰の柄は、もはや椿の身体の一部かのように、腰の動きに合わせてひらひらと揺れていた。そして柄が上下左右に揺れ動く度に、その根元の蜜壺からは新たな愛液が溢れ出ている。

全裸の女が、あまりに堂々と、そして艶めかしく挑みかかろうとする姿。その異様な光景に、ならず者たちは一瞬、息を呑んで見惚れてしまった。

だがすぐに怒声をあげ、唾を吐き捨てる。

「なんだと! ふざけた格好しやがって! 勝てると思ってんのか!」

ひとりが勢いよく飛びかかってきた。

椿は半歩横へすべり、相手をかわす。同時に腰をひねると、股間から伸びた柄が前へ突き出され、すれ違いざまに男の鳩尾へ正確に突き刺さった。

「ぐっ……!」

息を詰まらせた男は目を見開き、そのまま膝から崩れ落ちる。

「てめぇ!」

男が拳を振り下ろす。

椿はすっと腰を落として身をかがめ、拳を紙一重でかわした。

振り下ろした勢いで前のめりになった男の足元へ、股間の柄がすくい込むように差し入れられる。

「なっ……!」

バランスを失った男の体が浮いた瞬間、椿は腰を強くひねった。柄が梃子のように働き、男の体は大きく宙を舞う。

そのまま一回転して――。

ドスン、と重い音を立てて地面に叩きつけられた。

残った最後の男は顔をひきつらせ、刀を抜き放った。

その光を前に、椿は不敵に口角を上げる。腰を小さく揺らしながら、股間から伸びる柄をひらひらと振り、まるで男を誘うように挑発した。

「怖気づきましたか? さあ……来なさい」

「でやぁああ!」

怒声とともに斬りかかる刃。椿は腰をしならせ、柄を滑らかに操って斬撃をいなし、時に鋭く受け止める。鳴り響く金属音と共に、彼女の腰の動きに合わせて柄が舞い踊るようにしなり、男の刀筋を絡め取っていった。

次第に焦りを募らせた男の手首に、椿は腰をひとひねり。柄の先端が鋭く叩き込まれる。

「ぐっ……!」

男はたまらず刀を取り落とし、苦痛に顔を歪めて膝をついた。

椿はさらに腰を押し出し、柄をするりと首筋へ滑らせる。

「おやすみなさい」

トン、と小気味よい音を響かせると、男は白目を剥き、糸が切れた人形のように地面へ崩れ落ちた。

一瞬、森の中を静寂が支配した。

残る二人は目を見開いたまま固まり、動けずにいた。椿は息ひとつ乱さず、冷ややかな視線を彼らに向ける。股間の柄がなおも小さく揺れており、それがまるで「次はお前たちだ」と告げているかのようだった。

宗太はその背を見つめながら、喉を鳴らすことしかできなかった。恐怖と同時に、言葉にできない安堵が胸の奥に広がっていく。

「はぁ、はぁ……覚えてろよ!」

最初に倒れた男と、叩きつけられた男が気絶した仲間を抱え、ようやく我に返ったように悲鳴じみた声を上げる。視線を逸らし、互いにもつれ合いながら、慌てふためいて森の奥へと消えていった。

あまりに衝撃的な光景に、宗太はその場で硬直していた。

「大丈夫ですか?」

椿の声にようやく我に返り、宗太は慌てて頷いた。

「これで……認めてもらえましたか?」

椿が涼しい顔で問いかける。

宗太は声も出せず、ただ必死に首を上下に振るだけだった。

――こうして彼と椿の、奇妙な旅路が始まったのである。

第二章 過去

森を抜けた先の小さな沢のほとりで、宗太と椿は腰を下ろした。

日は既に落ちかけ、空は群青色に染まっている。川面に映る淡い光が揺らめき、虫の声があたりを満たしていた。今晩はここで野営をして過ごす予定だった。

宗太の胸はまだ落ち着かない。つい先ほどまで命のやり取りが繰り広げられていたのだ。だが、向かいに座る女はまるで散歩から帰ってきたかのように静かな顔をしている。

三度笠に草鞋以外は完全な全裸。両腕は包帯で後ろに縛られ、何より秘所からは刀の柄が生えている。その異様すぎる姿は、傍から見れば用心棒ではなくただの痴女である。

(いったい……何者なんだ、この人は……? どうして、こんな姿をしているんだろう……)

火を熾しながらも視線が何度も椿に向かってしまい、宗太はそのたびに慌てて目を逸らした。

火打ち石の音が乾いた夜気に響く。宗太が必死に火を熾そうとする間、椿はその向かいでじっと彼を見ていた。炎が小さく灯った瞬間、その瞳に赤い光がちらりと宿る。

「……気になりますか? どうして、私がこんな姿をしているのか」

宗太は手を止め、恐る恐る頷いた。

椿は笠の影から目を落とし、長くなりますが、と前置きをして粛々と語り始めた。

「私はもとは、小さな村に暮らす……ただの少女でした。けれどある日、村は鬼に襲われました。父も母も、隣にいた人たちも……皆、その場で命を奪われました」

椿は目を伏せ、かすかに首を振る。

「普通なら、私も同じように殺されていたはず。でも、私を捕らえた鬼は……血肉ではなく、若い女の身体から溢れるものを好む、異質な存在でした。そのせいで、私は生かされ、長い年月……人としての自由も尊厳も、奪われ続けることになりました。」

椿の声はどこか淡々としていたが、その瞳の奥には深い影が落ちている。

「その鬼は、特に女の股からでる粘り――愛液を好んでいました。毎日、身体を無理やり弄ばれ、望まぬ刺激に晒され続ける日々。特に女陰や尻穴、尿道、そし

て陰核や乳房に何もされない日など一度もありませんでした。直接鬼の棒を挿れられたことはありませんが、鬼の指や舌は何度も何度も私を貫き、擦り上げ、

かき回し……つまみ、はじき、ねぶり上げました」

椿はまるで他人事のように説明を続ける。

「私を傷付けたのはそれだけではありません。鬼の念が籠った女道具や、時には妖術まで使って私の身体を嬲りました。鬼が用意した張形は、鬼が休んでいる間

も私の女陰を貫き続け、生き物のように動く張形が尻穴をどこまでも深く潜り、妖術で敏感になった陰核へ雷が落とされました。一日に数えきれないほど気を

やって、気絶するまで責められ続けられました」

それはあまりに生々しく、そして壮絶な体験だった。

「鬼は女の潮もたいそう好みました。愛液と違い一度にたくさん体液がでるからか、鬼は私を潮吹きさせようとどんどん責めの手を過激にしていきます。私が刺

激に耐えきれず、逝きながら潮を吹くと、鬼は責めの手を止めて私の女陰を舐め回しました。……私の身体は、ただ鬼の欲望を満たすための器でしかありませんで

した」

彼女の言葉は淡々としているのに、宗太の胸には言い知れぬ痛みが広がった。椿の身に起きた屈辱と苦痛の重みが、言葉の端々に滲んでいた。

「体液を啜るのに邪魔だからと、私は服を身にまとうことさえ許されませんでした」

椿は火を見つめたまま言葉を落とした。

「こうして服も着られないでいるのは、そのとき鬼にかけられた呪いのせいです。どんなに布を纏おうとしても、身体に触れた途端に裂け、すぐ裸の姿に戻ってしまいます。それどころか、首から下には毛の1本も生えない体に変えられてしまいました」

宗太は息を呑んだ。彼女が裸である理由はただの奇行ではなく、抗えぬ呪いによるものだった。

「三年――それほどの歳月を、私は鬼に囚われたまま過ごしました。生きてはいましたが、それは人間としてではなく、ただ鬼の気まぐれに延命されていただけです」

椿の声音は変わらない。けれどその言葉の底には、長く続いた屈辱の影が宿っていた。

「ようやく解放されたのは、幕府の討伐隊が鬼の住処を襲撃したときでした」

鬼の存在を知った討伐隊は、密かに潜んでいたその巣を急襲したのだ。血飛沫と絶叫が渦巻くなか、椿はようやく拘束から解き放たれた。だがそれは、待ち望んでいた自由ではなかった。

「私は救い出されたと信じました。……けれど実際には、彼らにとって私は捕虜に等しかった」

椿の声は静かだが、その言葉のひとつひとつは冷ややかな刃のように宗太の胸を突き刺す。

「鬼に長く囚われ、責められ続けた人間など、他に例がなかった。幕府は私を人としてではなく――研究の対象として扱いました」

椿は少し顔を上げ、静かに問いかける。

「……宗太様、知っていますか。なぜ人間が鬼に立ち向かえるのか。あれほど強靭で、人の力では到底及ばぬ怪物に」

突然の質問に、宗太は何も言えずに首を振る。

「討伐隊の剣が鬼を討てる理由――それは、鬼に打たれた箇所が異様に強くなるから。鬼の念に触れると、人の身体はその限界を超える。……掌を裂かれれば岩をも砕く力を宿し、腹を蹴られれば鋼のように硬くなる。人はその性質を利用して、ようやく鬼と対峙できます」

椿の口から語られた真実は、宗太にとってあまりに衝撃的だった。人の力では到底届かぬはずの鬼を討つために、討伐隊は鬼から受けた傷を糧に変えていた。

生き延びられる者はわずか。多くは力を得る前に命を奪われる。その残酷な仕組みの上に、討伐隊の存在は成り立っていたのだ。

「……そして、私が長く生き延びられた……いや、生き延びてしまったのは、この力のせい」

椿の声は淡々としているが、口調の端々にはわずかな苛立ちがにじんでいた。

鬼に苛烈に責められ、絶望の淵に立たされても、彼女の身体は壊れることなく耐え続けた。それは、鬼に攻撃された箇所が異様に強くなるという力のせいだっ

た。普通の人間なら、少しでも打撃を受ければ命を落としてしまう。しかし椿は、三年もの間、死なないように鬼の責めを受け続けたことで、異常なまでの強

靭さを身につけてしまったのである。

「私を捕らえた幕府は、私の身体を念入りに調べました」

討伐隊の手によって鬼の巣から連れ出された椿は、安堵する間もなく、幕府の厳重な管理下へと移された。そこで彼女の肉体を余すところなく調べ上げられ

た。傷跡、呪い、そして鬼の痕跡。人の尊厳が顧みられることはなく、ただ「特異な実例」として徹底的に検分され、記録されたのだった。

「……長く鬼に触れられ、念を受け続けた私の身体は、それだけで普通の人間をはるかに超える強さを持っていました。力は何倍にもなり、付けられた傷はすぐに

完治する……。特に、鬼に最も執拗に責められた箇所――女の穴と突起には、並の人間には想像もつかない力を宿すようになりました」

語られる内容の重さに、宗太の胸は締めつけられる。

「力も感度も、もはや人間とは言えないほど強くなっていました――尻穴は入れられたものを何でもねじ切り、陰核は触れられただけで私を果てさせまし

た……。初めは呪いのせいで常に裸の私を見て、欲情して襲おうとした男もいたそうですが……私が女陰に入れられた張形を粉々に砕いたのを見て、そんなこと

をしようとは誰も思わなくなりました」

椿は自嘲するように少し笑みを浮かべながら話したが、男の宗太はその様子を想像して恐怖を感じた。この女には手を出すまいと心に誓う。

「私の力を知った彼らは、ただ生き残っただけの身体を、戦力として利用しようと考えました。傷跡も、力の宿る箇所も、すべて詳細に調べ上げ、記録しました。……まるで、人としての尊厳など、最初から存在しなかったかのように」

彼女は小さく息を吐き、笠の影から目を落とした。

「そしてひと月後、私にこの妖刀が与えられました。強大な力を持つ私を戦力として最大限に使い、また決して反抗のできないよう厳重に管理する……その目的を果たすための刀。」

火の光を受けて、椿は秘所から生えた妖刀を示すように微かに腰を動かした。

「この刀は、私の身体を鞘として使います。女陰から刀身を入れれば、胎内で自在に形を変え、私の身体に収まる……。」

宗太は言葉を失った。椿の声は穏やかでありながら、その内容はあまりにも常軌を逸しており、少年の視線は自然と目を逸らす。

「……私にかかっている呪いは、鬼からのものだけじゃありません。幕府は私の両腕に呪いをかけた……包帯で背中に縛られ、自由に動かすことはできません。これは……この刀を、私自身の手で抜けないようにするための措置」

背中で束縛された腕の重さが、宗太の胸にひしひしと伝わる。

「それだけじゃない。蹴りや体当たりといった身体を使った攻撃もできない呪いがかけられています。やろうと思っても、どうしても身体がすくんで動かなくなってしまう……。どんなに幕府に逆らおうとしても、このままでは絶対に勝てません」

身体を動かそうとしても思い通りにはならず、意志に反して呪いに縛られた無力感が、彼女の全身を覆っていた。

「私が一人でできるのは、この妖刀の柄を使った打撃のみ。今となってはそれだけでも十分戦えますが、初めはそんなことはできませんでした」

昔のことを思い出すように、遠くを見つめながら椿は続けた。

「妖刀と呪いが与えられてからは、討伐隊としての修行の日々が始まりました……いや、修行というよりは、まるで拷問のようでした。鬼に捕らえられていたときの方がよっぽど楽でした」

椿の声は静かでも、全身に染みついた強制の感覚が、聞く者にまで圧を放つ。宗太は火の向こうに揺れるその姿を見つめ、息を呑んだまま黙りこくっていた。

「私に反抗させないために、幕府は私の身体だけではなく、心までも管理しようとしました。ただ、同じ討伐隊という組織の仲間である以上、私の身体に直接傷をつ

けるような行為は禁止されていました。そのため、幕府と討伐隊は私に自らの立場を教え込ませるために……私の身体を、徹底的に辱めました」

椿の目が火の揺らめきに沈む。

「鬼の呪いで服の着れない私を蔑み、見世物にしました。修行と言いながら、様々なものを私の尻穴や尿道に挿し込み、陰核や乳房を叩きました。快楽に堪えきれずに果てる私を見て、討伐隊たちは笑っていました。」

宗太は背筋に寒気を覚え、炎の熱さとは別の圧力に押されるような感覚を覚えた。言葉にできない屈辱が、椿の吐く静かな声から伝わってくる。

「聴衆の面前で恥ずべき姿勢を取らされ、潮を吹き、排泄を見られました。私の身体に芸を仕込み、披露させたこともあります。……断ればもっと酷いことをさ

せられるのはわかっていたから、従うしかありませんでした。あまりに酷い仕打ちに、何度も逃げ出し、反抗しようとしましたが……妖刀と呪いで抑えられた身

体では、どうすることもできませんでした」

火の揺らめきが二人の間の影を伸ばす。宗太は視線を炎に落とし、彼女の言葉の重さを反芻するしかなかった。

「苦しい修行の中で、私は着実に力をつけていきました。多くの鬼を切り、周囲から認めれられば周囲の目も変わるかと思っていましたが……どんなに実力をつけても私に対する扱いは変わらりませんでした。私は最後まで鬼を殺す武器であり、そして討伐隊たちの玩具でした」

宗太の視界に映るのは、長く鬼や討伐隊に責められ続けながらもそれに耐えた椿の身体だった。火の揺らめきが、裸の身体に落ちる光と影を鮮やかに描き出し、彼女が背負ってきた屈辱と苛烈な日々の重みを静かに伝えていた。

「そして鬼の総大将が倒され、鬼との大戦が終わった後――私は突然討伐隊から放り出されました。私の存在は、目的達成のための手段でしかなかったみたいです。討伐隊も金と名誉を手に入れて、旧い玩具はもういらなくなったのでしょうね」

椿の声は平穏そのものだったが、その冷淡さが逆に、彼女が味わった絶望の深さを強調していた。宗太は炎の向こうに沈む彼女の姿を見つめ、言葉を発することができなかった。

「鬼を倒した報酬なんて、私には一切渡されませんでした。しかも討伐隊から外されても、私にかけられた呪いはそのまま。餞別もなく、何も持たされずに外に

出されました。こんな格好だから、行く先々で奇怪な目で見られました。……こんな身体でやれることなんて限られています。行く当てもないので、用心棒をや

ることにしました。その最初の仕事が、あなたの依頼です」

炎の揺らめきが、椿の冷たい表情に影を落とす。宗太はなおも言葉を失い、火の熱を感じながらも、その異様な存在感に息を飲み続けた。裸で、両腕を背中に縛られ、女陰から刀を操る――それは討伐隊の要求と呪いによって形作られた、逃れられぬ宿命の象徴であった。

第三章 呪い

焚火を挟んで語られた椿の過去は、宗太にとって想像をはるかに超えるものだった。鬼に囚われ、討伐隊に利用され、最後には放り出された。その過酷な日々を、彼女はまるで他人事のように淡々と口にしていたが、宗太の胸には重い衝撃となって残っていた。

沈黙が降りる。火の爆ぜる音がやけに大きく響く中、宗太は椿の顔をまともに見られなかった。どう声をかけていいのか分からなかったのだ。

椿はそんな宗太の様子を悟ったのか、静かに言葉を置いた。

「……用心棒の件、改めて返事をしてもらっても構いません。私のことを知って、それでも頼みたいと思うのか……よく考えてください」

そう言い残すと、椿は立ち上がり、夜の闇へと歩いていった。

「周囲の見回りをしてきます。戻るまでに、答えを決めておいてください」

彼女の背中が闇に溶けると、宗太は焚火の前に一人残された。胸の中で葛藤が渦を巻く。椿の過去を聞けば聞くほど、まともな人間の歩んできた人生とは思えなかった。裸のまま両腕を拘束され、女陰から刀を操る――そんな異様な姿が頭から離れない。

だが同時に、宗太は現実的なことも考えた。

頼りになるのは確かだ。あの強さを目の当たりにした以上、旅の安全を任せられるのは彼女しかいない。両親に薬を買うためには商売を成功させる必要があり、他に用心棒を雇う金銭的余裕もない。恐怖や違和感があったとしても、この選択肢を捨てるわけにはいかなかった。

宗太は小さく息を吐き、焚火に薪をくべる。

「……決めた。椿さんに頼むしかない」

決意が固まると、今度は椿をどう迎えるかを考えた。あまりに重苦しい話を聞いた後だからこそ、少しでも雰囲気を和らげたい。思い浮かんだのは、自分の得意な料理だった。

「よし……ご飯を作って待とう」

荷から食材を取り出す。干し肉、野菜、米。商人として旅をしてきた宗太は、保存食を工夫して料理に仕立てる腕前を持っていた。鍋に水を張り、火にかけ、野菜を刻む音が夜に響く。香草を加え、干し肉をほぐし、米を入れてじっくり煮込む。

鍋から立ちのぼる香りは、次第に野営の空気を温かなものへと変えていった。料理に集中していると、不思議と不安や恐れも薄れていく。宗太は心を込めて味を整え、器に盛りつけた。

ちょうどその頃、見回りを終えた椿が戻ってきた。闇から現れたその姿は相変わらず異様だったが、焚火の前に置かれた料理に目を止めると、ほんの僅かに眉を動かした。

「……これは……」

器には、持ってきた食材をふんだんに使った温かな料理が並んでいた。宗太の思いが込められた、ささやかだが豪勢なもてなしであった。

宗太は、焚火の揺らめきの中で改めて椿を見つめた。

「……椿さん。やっぱり、あなたに用心棒をお願いしたい。頼りにできるのは、あなただけだから」

椿は驚いたように目を瞬き、それから笠の影の奥で小さく笑みを浮かべた。

「……分かりました。ならば喜んで引き受けましょう。私にできるのは戦うことだけ。それでよければ、あなたを守ります」

その声音は静かで、けれど確かな喜びが滲んでいた。長い年月、ただ利用され続けてきた椿にとって、「頼られる」ということは、特別なものに感じられた。

宗太は胸の内に温かなものを覚え、力強く頷いた。

「ありがとう、椿さん。これで心強い。これから一緒に旅をしていけるんだね」

彼は少し照れながら、用意した料理を指し示した。

「その……歓迎の気持ちを込めて、作ってみたんだ。よかったら、一緒に食べよう」

しかし、椿は器に視線を落としたまま動かなかった。焚火に照らされた表情は固く、先ほどまでの柔らかな気配が消えている。

「……お気持ちは嬉しいのですが」

「え? どうして?」

宗太は慌てて言葉を継ぐ。

「味には自信があるんだ。だから、ぜひ食べてみてほしい」

「……いえ、その……」

椿はかすかに首を振るだけで、箸を取ろうとしない。

宗太は、彼女が両腕を背に縛られていることを思い出し、顔を明るくした。

「もしかして手が使えないから? だったら僕が食べさせるよ。遠慮しないで」

けれども椿は、なおも拒むように目を伏せた。

「……宗太様、本当に、これは……」

どんなに勧めても首を縦には振らない。その頑なさに、宗太はとうとう肩を落とした。

「せっかく……これから一緒に旅をできるから、頑張って作ったんだけどな……」

悲しげに俯いた宗太の顔を見て、椿の瞳に一瞬、迷いが走った。そして静かに目を閉じ、覚悟を決めたように息を吐く。

「……わかりました。いただきます」

その言葉を聞いた途端、宗太の表情がぱっと明るくなる。

「本当ですか! よかった……じゃあ、僕が食べさせてあげるね」

彼は嬉々として器を手に取り、椿の口元へと差し出した。

宗太が箸を口元に差し出すと、椿はゆっくりと唇を開いた。

焚火の赤い光に照らされる横顔は硬く、何かを覚悟するように見えた。

「どうぞ」

宗太の言葉に従い、椿は一口、食事を含んだ。咀嚼はぎこちなく、飲み込んだ瞬間、わずかに喉が震える。

その直後、椿の表情がぴくりと引きつった。

宗太は怪訝に首を傾げる。

「……椿さん?」

椿は答えず、ただ必死に何かを堪えるように奥歯を噛みしめていた。その様子に不審を抱きつつも、宗太は気を取り直して次の一口を差し出す。

しかし、食べるたびに椿の顔色は目に見えて悪くなっていった。頬は青白くなり、呼吸は荒く、額には冷や汗が浮かんでいる。

「だ、大丈夫……?」

心配そうに問いかける宗太に、椿はかすれ声で答えた。

「……すみません。少し……席を外します。ここで待っていてください」

ぎこちない動きで立ち上がると、足元をふらつかせながら藪の方へと消えていった。

言われた通り待つべきかと迷った宗太だったが、あまりに苦しそうな様子が脳裏に焼きついて離れない。結局、意を決して後を追った。

少し進んだ先、草むらの奥から微かな音が聞こえる。

「椿さん……? 大丈夫?」

声をかけながら藪をかき分けると、そこに背を向けてしゃがみ込み、腰を下ろしている椿の姿があった。

「えっ……!」

宗太の声に、椿はびくりと肩を震わせる。首だけ振り向き、驚愕の表情を浮かべた。

「……!! ……宗太様……どうか、見ないでください……!」

藪の奥で背を向けたまま、椿は苦悶に顔を歪めて声を絞り出した。

しかし次の瞬間、彼女の身体がびくりと震え、耐えきれなくなったように腰を沈める。

堰を切ったような音が夜気に響き、椿の臀部の下から夥しい排泄物があふれ出した。

「……っ」

宗太は目を見開き、声を失った。ならず者を倒したときの凛とした姿からは想像もつかない、あまりに生々しい光景。視線を逸らそうとしながらも、衝撃に足が動かず、ただ呆然と立ち尽くすしかなかった。

だが、椿の排泄はそれで終わらなかった。

「……ぐっ! ……っあぁぁぁ…………!」

藪の中には、水を打ち続けるような音と、椿の荒い呼吸が何度も絶え間なく響きわたる。椿の身体が震える度に、その肛門からは汚辱の濁流が噴出し続けた。椿の足元は、彼女から出た排泄物の塊やその汁、腸液で埋め尽くされていく。

やがてようやく解放されたのか、椿は震える膝で立ち上がり、近くの川へと足を運んだ。宗太も無言で後を追う。冷たい水音が辺りに満ち、椿は川に身を沈め、流れで身体を洗い清める。その横顔は疲労と羞恥に濡れ、痛々しいほどに静かだった。

二人は再び焚火のもとに戻った。椿は濡れた体を乾かしながら、炎の明かりをじっと見つめて口を開く。

「……見苦しいところをお見せしてしまい、申し訳ありません」

宗太が返す言葉を探す前に、椿は続けた。

「私には……口から取り入れたものが、すべて強力な下剤に変わってしまう呪いがかけられているのです。鬼に囚われていたときに、植えつけられたものです」

宗太は思わず息を呑んだ。

「そ、そんな呪いが……」

椿は淡々と語るが、その声の奥には深い屈辱がにじんでいた。

「鬼は、私の愛液や潮だけではなく……女の排泄物までも好んでいました。いつでもそれを与えられるようにと、私にこの呪いを課したのです。今回は、何とか堪えようとしましたが……折角ご用意いただいたのに、申し訳ありませんでした」

そのあまりに理不尽な内容に、宗太は言葉を失った。火がぱちぱちと弾ける音だけが、張り詰めた沈黙を埋める。

「……じゃあ、椿さんは……どうやって食事を?」

椿はしばし目を伏せ、唇を噛んで言いよどんだ。だがやがて観念したように、静かに告げる。

「……これから長い付き合いになるでしょうから、恥を忍んでお話しいたします。……私は、尻穴から食事をとるのです」

「……っ!」

宗太は理解が追いつかず、思わず声を漏らした。

「鬼に囚われていた時、幾度となく尻穴を深くまで貫かれ、身体の奥底にまで鬼の念を注がれ続けました。その影響で……私の体内は、人間の限界を超えて自在

に動かすことができます。……食道から肛門まで、どちらの方向にもものを移動させることもできるのです。口ではなく、尻から取り入れれば、ようやく身体に

留められる……」

宗太は絶句した。異様な告白に頭が真っ白になり、ただ焚火を見つめていた。

だがやがて、はっと我に返る。これほど言いにくいことを打ち明けてくれたのは、椿の信頼の証なのだと気づいた。椿はこれからも自分を守ってくれる。その覚悟に応えるのは自分の役目だ。

宗太は顔を上げ、真っ直ぐに椿を見つめた。

「……わかった。これからは、僕が食事の手伝いをするよ。椿さんが力を尽くしてくれるなら……僕も、できる限りのことをしたい」

椿は驚いたように目を見開き、それから小さく微笑んだ。その表情はどこか頼りなく、けれど確かに安堵をにじませていた。

「……椿さん。その……どうやって食事を与えればいいの?」

恐る恐る尋ねる宗太に、椿はちらりと視線を落とし、宗太が持ってきた荷の中へ目を向けた。

「……あれを、お借りできますか」

視線が示したのは、木製の漏斗だった。

「あれは……」

宗太は思わず声を漏らした。

売り物に混ざっていたが、注ぎ口の大きさが常軌を逸していたのだ。穴の直径は一寸以上――もはや酒瓶にすら合わず、不良品として扱うしかないと考えていた道具だった。

椿はその漏斗を見据え、淡々と告げた。

「それを……私の尻穴に挿し込んで、食事を注いでいただきたいのです」

宗太の喉がごくりと鳴る。思わず息を呑んだが、彼女が真摯に告げていることは冗談でも誇張でもない。これが彼女の生きる術なのだ。

「……わかった」

宗太はゆっくりと頷いた。覚悟を決めるしかなかった。

椿は焚火の近くに寝転ぶと、両腕を縛られたまま脚を大きく開き、背を丸めてまんぐり返しの姿勢になった。裸の下半身が炎の明かりに照らされ、女陰に突き刺さった刀の柄と、白い尻の中に窄まる肛門が真上に掲げられる。

「どうぞ……お願いします」

椿の静かな声に促され、宗太は震える指で漏斗を取り上げ、その先端を肛門へと向けた。

注ぎ口が触れた瞬間、椿の身体が小さく震える。さらに押し込もうとした刹那――

「……んっ……」

かすかにくぐもった声が洩れた。

宗太は思わず手を止める。

「ご、ごめん! ……痛かった?」

「……大丈夫です。気にせず……押し込んでください」

少し息を乱しながらも、椿ははっきりと告げた。

宗太は唇を噛みしめ、恐る恐る力を込めて漏斗を差し込んでいく。太い木の管が肛門を押し広げ、奥へと沈んでいくたびに、椿の腰がかすかに跳ねた。

するとすぐ隣の蜜壺から、透明な愛液がつうっと零れ落ちる。

「……っ、く……」

鬼に嬲られ、討伐隊に調教された椿の穴は、異物を入れられる刺激を、性感に変えて椿の身体に送り込む。椿は声を殺して耐えていたが、その身体は確かに反応していた。

やがて木製の漏斗は、奥まで差し込まれていった。最後に肛門の括約が漏斗の足をきゅうと締め込み、もうそれ以上は進まない。

宗太は息を止め、ふと目の前の光景を覗き込んでしまった。漏斗の穴の奥には、綺麗に開かれた椿の肛門内が赤みを帯びて覗いている。月光に照らされたそれは、まるで呼吸をするかのようにぴくりと蠢いていた。

「……あまり見ないでください……」

笠の影に顔を隠した椿の声は、淡く震えていた。いくら常に裸でいるとはいえ、その胎内までも他人に見られることはない。しかし羞恥に抗いながらも、彼女はその姿勢を崩さなかった。

宗太は喉を鳴らし、用意していた料理を漏斗へと注ぎ入れた。粥状の食事がとくとくと音を立てて流れ込み、椿の肛門へ吸い込まれていく。

「……っ……ふ……」

椿は膝を震わせ、身体を固くしながらも懸命に受け入れていた。肛門の奥が異物を迎え入れるたび、まるで喉が食事を飲み込むようにきゅうきゅうと蠢いているのが、漏斗を通して伝わってくる。

すべてを注ぎ終えると、漏斗の穴から驚くべき光景が見えた。椿の肛門の奥が自ら蠢き、流し込まれた料理を奥へ奥へと送り込んでいるのだ。赤い肉壁が波打ちながら収縮し、まるで別の生き物の口が貪欲に食らいついているかのようだった。

見たこともない胎内の動きに衝撃を受け、宗太は思わず息を呑んだ。しかしすぐに椿が見られるのを嫌がっていたことを思い出し、震える手で漏斗をゆっくりと引き抜いた。

その瞬間、隣の膣からはつうっと透明な愛液が滴り落ちる。最初に差し込んだときよりも、はるかに多く濡れ広がっているように見えた。

「……ありがとうございます」

椿は姿勢を正し、静かに頭を下げた。

焚火の前に座り直した宗太は、手に残る温もりを見つめながら胸を締めつけられた。――とんでもないことをしてしまったのではないか。椿のためを思ったはずが、今の行為は彼女の深い恥辱に触れただけなのではないか。

火の揺らめきに照らされながら、宗太の胸は重く揺れていた。

気まずい沈黙がしばらく続き、やがて宗太が小さく息を吐いた。

「……今日はもう、休もう」

立ち上がって火に水をかけようとすると、椿がすっと視線を向けて口を開いた。

「宗太様。ここまで見せてしまったのですから……もう一つ、隠しておけぬ呪いがあります」

椿は焚火の方に体を向け、ゆっくりと脚を開いた。包帯に覆われた両腕は後ろ手に縛られたまま。身体を隠すものは何もなく、女陰からは刀の柄が真っすぐ下に伸びていた。

何をするのかと宗太が緊張しながら見ていると、椿は裸身の下腹をわずかに震わせ、膝を開いた。その瞬間――。

「……っ!」

ほとばしる水音とともに、炎に向かって放尿を始めた。勢いよく焚火を打ち消す白い筋が、夜気に湯気を立ち上らせる。

「なっ……!」

突然の行為に、宗太は思わず目を見開いた。

椿はその体から液体を排出しながら静かに言葉を続ける。

「……私の膀胱には、常に尿が満たされる呪いがかけられております。これも、鬼に囚われていた折に課されたもの。鬼の求めるときに尿を出せるようにするため、限界に近い尿意を抱え続ける呪いです」

放尿は止まらず、地面を打ち、火を叩き消していく。

「膀胱から尿が出た瞬間に、新たな尿が生成されます。ですから、自ら意志で止めぬ限り、私の尿道からは絶えず流れ続けるのです」

宗太はただ立ち尽くすしかなかった。火のはぜる音と、絶え間ない水音が夜に混ざる。

「さらに……尿道にも鬼の念が刻まれております。そのせいで、私は尿の成分を自在に操れるのです。いま出しているものは、ほぼ真水と変わりません。ですから匂いを嗅ぎ取られる心配もありません」

椿の声は淡々としているが、その姿はあまりに凄絶で、宗太の胸に鋭く突き刺さった。

「討伐隊にいた頃は……毎度、この放尿で火を消すよう命じられておりました。そしてこの瞬間以外は、放尿することは禁じられていました……。」

最後の炎がじゅっと音を立てて消え、闇が焚火を覆った。椿は放尿を止め、長く息を吐いた。

宗太はその姿を見つめながら、胸の奥で強く拳を握った。

(こんな呪いを抱えて……ずっと一人で耐えてきたのか……)

彼女の苦しみを思うと、軽々しくかける言葉などなかった。ただ――。

(せめて……少しでも椿の支えにならなければ)

宗太は暗がりに立つ椿の姿を見据え、心に改めて誓いを立てた。

第四章 妖刀

椿が火を消したあと、宗太は毛布に身を横たえて目を閉じた。けれども、頭の中は静まるどころか、かえって騒がしかった。椿の口から語られた凄絶な過去、

彼女が抱える信じがたい呪い、そして激しい排泄姿と尻穴からの食事、放尿による火消し――どれもが常識をはるかに超えていて、まるで夢の中の出来事のよう

だ。

「……眠れないな」

息を吐き、宗太は上体を起こした。気持ちを落ち着けるために、少し夜気を浴びようと立ち上がる。時刻は真夜中。周囲は静まり返り、遠くで虫の声だけが細々と響いていた。

ふと焚火の跡のそばに目を向けると、椿が静かに座っていた。両腕を背に縛られたまま、背筋をすっと伸ばし、まるで座禅を組む僧のような姿勢で目を閉じている。股間から突き出た妖刀の柄は、組んだ脚の上に真っ直ぐ伸びており、その姿はどこか荘厳な気配さえ漂わせていた。

(……本当に人間なのか、この人は)

宗太は胸の奥で小さく呟きながら、気づけば椿の近くへ歩を進めていた。眠りを妨げないように息を殺し、草を踏む音さえ立てないよう注意深く移動する。

そのときだった。

――ちゃぷ……くちゅ、くちゅ……。

耳にかすかな音が届いた。液体をかき回すような、濡れた何かが擦れ合うような、不思議な音だ。宗太は足を止め、眉をひそめる。あたりに川や水場はない。ならばこの音は――。

耳を澄ませると、音ははっきりした。間違いない、発信源は椿の方からだった。

「……?」

静寂の中で異様に際立つ水音に、宗太の心臓が早鐘を打つ。目を閉じたまま動かぬ椿。その身体のどこかから、確かにその音が響いていた。

耳を澄まし、音の正体を探ろうと身を寄せたその瞬間。

「……どうかしましたか?」

静かな声が闇を裂いた。

「うわっ……!」

思わず身を引いた宗太は、心臓を跳ねさせながら椿を見つめた。彼女は相変わらず組んだ脚の上で背筋を伸ばしていたが、開いた目が宗太を見つめていた。

「ね、寝てたんじゃないの……?」

「ええ。ですが、音が聞こえたので目を覚ましました」

宗太は目を瞬かせた。自分はほとんど音を立てていない。草を踏む音だって抑えていたはずだ。あんなかすかな足音で気づくなんて――。

「……どうして、そんな小さな音が聞こえるの?」

疑問に思った宗太は椿に尋ねる。

「厳密には、音を聞いたのではありません」

椿は淡々と答える。

「空気の流れを感じ取ったのです。私には、それを察知できる呪いがかけられていますから」

「空気の流れ……?」

椿の言っていることが良く分からず、宗太は同じ言葉を繰り返した。

「はい。私の陰核は、鬼の呪いで異常なまでに感度が高められているのです。少しの刺激でも、大量の愛液を出せるように……と。ほんのわずかな気配、風の揺れすらも、そこに触れたかのように感じ取れます」

宗太は絶句した。言葉を探しても喉に詰まり、ただ呆然と椿を見つめる。

「さらに、討伐隊での修行によって、その感度は極限まで引き延ばされました。今の私は、音の響きや気の動きさえ陰核を通して捉えられます。先ほど、あなたが近づいてきたことに気づけたのも、そのおかげです」

「……そんなに敏感だったら、普通に生活するだけでも大変なんじゃ……」

宗太は思わず言葉を漏らす。

椿はわずかに目を伏せ、淡々とした調子で応じた。

「それに耐えるのが修行ですから。あらゆる刺激を陰核に与えられ、何度も絶頂し、何度も気絶しました。その先に今の私があります」

宗太は息を呑んだ。想像するだけで胸が締めつけられる。

「日々の苦労よりも、緊急時に役立つことの方が大切です。極限まで高められた感度は、鬼を探すのにも、鬼の動きを読むのにも役に立ちます」

その声音は変わらず淡々としているのに、聞けば聞くほど胸が痛んだ。宗太は唇を噛みしめ、彼女の苦難に思いを馳せずにはいられなかった。

重苦しい話から少しでも離れようと、宗太は無理に声を出した。

「……あ、あのさ。さっきから、何かぐちゃぐちゃっ……て音がしてるんだけど」

椿は宗太の方を見たまま、静かに答えた。

「……それは、私の妖刀から鳴っている音です」

「え……?」

宗太は思わず眉をひそめた。意味がわからない、という顔を隠しもしない。

そんな宗太を見て、椿は小さく息を整え、淡々と語りはじめた。

「この刀は『絶悦』と呼ばれております。お話ししたとおり、女の身体を鞘として用い、女陰から刀身を差し入れることで胎内に収まり、自在に形を変えて留まるのです」

宗太は言葉を失い、思わず視線を落とした。彼女の股間から伸びた柄が、月の光に照らされて揺れている。まるでそこにあることが当然であるかのように馴染んでいて、逆に異様さを際立たせていた。

「妖刀とは、異界の念が込められた刀のこと。そして、この『絶悦』に宿っているのは……私を囚えていた鬼の念です」

淡々と告げられた言葉に、宗太は背筋を凍らせた。かつて椿を辱め続けた鬼の記憶と執念が、この刀の中に息づいているというのか。

「その鬼と同じく、この刀も女の体液を好みます。だから、こうして私の女陰に収まっている間、常に愛液を吸い続けているのです」

宗太の耳に、また水をかき回すような音が届いた。ぞくりとする。音の正体が、椿の胎内で刀が愛液を啜る音だと理解してしまったからだ。

「……な、なんだって……」

かろうじて声を絞り出す宗太。

説明する間、椿の目は静かに宗太を見つめていた。月の光に照らされたその双眸には、羞恥も戸惑いもなく、ただ事実を告げる冷ややかな光があった。

「愛液を得るために、刀は形を変え、私の内側を絶えず刺激し続けます。昼も夜も休むことはありません。……特に夜になると妖の力が強まるため、刺激は一層活発になるのです。ぐちゃぐちゃと音がしているのは、そのせいです」

淡々と語る椿の声に耳を澄ますと、水音のようなものは常に響き続けていることに気づいた。想像するだけで宗太の頬に熱がこみあげる。一度意識してしまうと、その音はもう耳から離れなかった。

「『絶悦』という名は、絶えることのない悦びを与える――そこから付けられたそうです。この刀は、鬼によって強化された私の女陰でなければ収められません。普通の女が身につければ、一刻も経たぬうちに逝き狂い、廃人となってしまうでしょう」

さらりと口にされた言葉に、宗太は喉を鳴らし、息を呑む。

「……そんな刀を身につけてて、大丈夫なの…?」

椿はゆっくりと瞬きし、わずかに笑みを浮かべた。火影に照らされた横顔は美しく、同時にどこか哀しげでもあった。

「刺激に慣れることはありません。ですが、眠れぬ夜には……もう慣れました」

その声音は冷静で、むしろ淡々としているのに、逆に彼女の苦労の深さが滲み出ていた。宗太の胸が締めつけられ、思わず言葉を探す。だが何を言っても彼女の背負うものに届かない気がして、唇だけがわななった。

その優しさを感じ取ったのか、椿の瞳がふっと柔らかに揺れた。わずかな微笑みが形を結ぶ。

「……心配してくれて、ありがとうございます」

ほんの小さな笑みなのに、宗太の心に温かな灯がともるようだった。背筋に残る緊張が少しだけほぐれ、彼女の存在を守りたいという思いがいっそう強くなっていった。

椿はしばし黙していたが、やがて静かに口を開いた。

「宗太様……いずれ戦うことになれば、この刀を使わねばなりません。今はあくまで鞘に収まっている状態。使うには――抜かねばならぬのです。戦いの前に、一度演習を行うべきです」

宗太は思わず眉をひそめた。話の流れから、嫌な予感がした。

「……まさか、その刀を抜くのって……」

椿は小さく頷いた。その横顔には覚悟が刻まれている。

「はい。いざというとき、戸惑っていては命を落としかねません。どうか……刀の柄を、引き抜いてください」

宗太の心臓がどくんと跳ねた。予想どおりの言葉だった。椿は脚を組み、座ったまま静かに宗太を見つめている。月の光が彼女の頬を照らし、緊張と決意の影を描いていた。

しばし躊躇した後、宗太はゆっくりと手を伸ばした。

「……わかった。やってみる」

彼の指が柄に触れた瞬間、驚きに息を呑む。冷たい鉄ではなかった。ぬるりとした生温かさが掌を包み、まるで生き物に触れているかのようだった。

その感触に椿の肩がびくりと震え、くぐもった声が漏れた。

「……っ、ん……!」

「どうしたの、椿さん?」

宗太が慌てて問いかけると、彼女は震える吐息を整え、かすかに答えた。

「絶悦は……私の神経と一体化しています。柄の部分は、陰核に近い感度を持つ器官のようになっているのです……。だから、握られるだけでも……このとおり」

言葉を絞り出すたびに彼女の頬は赤く染まり、閉じた瞳の縁が震えていた。宗太の脳内に、柄でならず者を倒した椿の姿が思い出される。こんな道具であの男たちと戦っていたのか、と衝撃が走る。

一方の椿は、たどたどしくも温かい宗太の手に柄を握られ、これまで感じたことのない感覚に身を震わせていた。激しい修行と実戦により、柄を武器として用

いるときに受ける凄まじい衝撃には慣れていたが、このように優しく触れられることには慣れていなかったのだ。女陰から新たな愛液が溢れ出るのを感じる。

「さらに……抜き取るときは、宿主に絶大な快楽を送り込み……愛液を啜ります。ですから……どのような声を上げても、どうか気にせず……最後まで引き抜いてください」

火影に照らされた椿の表情は、苦しさと恥じらいと、それでも覚悟を秘めていた。宗太は喉を鳴らし、額にじわりと汗を浮かべながら、柄を握る手に力を込めた。

宗太は一度深く息を吸い込み、心を決めた。

「……椿さんのこと、信じるよ」

そう告げ、ゆっくりと柄を引き抜き始める。

刹那、椿の身体が大きく震え、押し殺したような声が漏れた。

「ぁ……っ、く……っ、ああっ……!」

抑えようとしても漏れてしまう嬌声。その声に、宗太の手は一瞬止まりかけたが、彼女の言葉を思い出し、さらに柄を引く。

ぐちゅ、と湿った音とともに、椿の女陰から有り得ぬものが現れた。

柄の後に続くのは――鋭く光る刀身だった。肉の中から金属が出てくるという現実離れした光景に、宗太は息を呑む。

さらに引き抜くと、するすると刀身が伸びていく。やがて、普通の刀と同じほどの長さの刀身が宗太の手の中に収まった。

その全体は椿の愛液にまみれ、月明かりを受けてぬらぬらと妖しく光っている。

「こんな……ものが……椿さんの身体に……」

宗太は唖然とした。人の体に納まるはずがない代物。それが当然のように彼女の胎内に収まっていた事実に、妖刀の異常さを改めて思い知らされる。

足元では、椿が荒く息をつきながら身を震わせていた。

「はぁ……っ、あぁ……っ……っ……!」

快楽の奔流に耐えるその姿は痛ましくも艶やかだった。

彼女の女陰は、刀を抜かれた痕跡をはっきりと残している。ぽっかりと開いた穴は愛液で濡れ、絶悦による激しい責めを受けてきたことを凄惨に物語っていた。

「……抜いたはいいけど、これ、どうすれば……」

宗太が恐る恐る問いかけると、荒い息を整えながら椿が答えた。

「……今度は、その柄を……もう一度、私の女陰に差し込んでください」

「な……なにを……?」

あまりに突拍子もない指示に、宗太は思わず声を上げた。だが、椿の瞳は迷いなく真っ直ぐだった。ここまで来て退くわけにはいかない。宗太は唇を噛み、心の中で覚悟を決めた。

彼女の背後に回り込み、刀の柄を両手で持つ。月明かりに濡れ光る椿の秘所へ、そっと先端をあてがった。

次の瞬間――。

刀の柄がぐにゅりと形を変え、生き物のように椿の中へと自らを押し入れていった。

「ひぁああああっ……!」

椿の口から、大きな嬌声が迸る。こらえきれないほどの快感に背を仰け反らせ、身体を震わせる。

やがて柄の全てが彼女の中に飲み込まれ、ぴたりと固定された。椿は肩で息をしながらしばし動けなかったが、やがてすっと背筋を伸ばし、おもむろに立ち上がった。

「……これが私の、戦う姿です」

月下に立つその姿は、常軌を逸していた。

全裸の身体に三度笠と草鞋。両腕は背中で縛られたまま、股間からは真っ直ぐに刀身が伸び、妖しく光を放っている。

常人の目には怪異そのもの――だが、宗太の眼には、不思議な美しさを宿したひとりの女として映っていた。

第五章 鬼

月明かりの下、宗太は思わず息を呑んでいた。

両腕を後ろに縛られ、秘所から妖しく光る刀を伸ばす椿。その姿は、異形でありながらも美しさを秘めており、視線を逸らすことができなかった。

そんな宗太の心を見透かしたように、椿は静かに口を開く。

「……この絶悦は、女陰に収めた柄が自在に形を変えます。ですから、刀身の向きや角度も自在に調整できます」

椿は軽く腰を落とすと、股間から伸びた刀身がぬるりと角度を変え、するすると上方へ持ち上がっていった。

本来なら下へと真っ直ぐ伸びるはずの刃が、まるで意思を持つかのように立ち上がり、月明かりを受けて剣先を上に向ける。その構えは、普通の剣士が刀を抜き放ったときとまるで変わらなかった。

そして椿はさらに付け加える。

「私の女陰は、長く鬼に嬲られてきたことから、もはや人間のものではない力を持っています……握力など遥かに超える力で、この絶悦の柄を握ることができるのです」

宗太はその言葉に息を飲んだ。腕の力ではなく、女陰の力で刀を自在に操る――それを現実に目の当たりにしているのだ。

「幕府が、この刀を女陰で持つように作ったのもそのためだと聞いています……ただ……私ひとりに力を集中させないため……あるいは単に辱めるためにこうしたのだ、とも囁かれていました」

その説明に宗太は複雑な思いを抱く。椿が背負っているものの重さと、彼女が持つ圧倒的な力、そして異様な美しさが一度に胸を打った。

椿は言葉を続ける。

「愛液を啜れば啜るほど、絶悦の切れ味は増します。……ですから、私の身体が刃を研ぐ砥石のような役割を果たしているのです」

さらりと告げられた言葉に、宗太は戦慄する。愛液で刀を研ぐなど、狂気じみていて理解が追いつかない。だが、眼前にある光景は紛れもなく現実だった。

椿は一呼吸おいてから続ける。

「……さらに。柄だけでなく、この刀身そのものに、私の神経が張り巡らされています。その感度は、陰核の数倍にも及びます」

宗太は思わずごくりと唾を呑んだ。

陰核の数倍――それは、想像を絶する感度だ。そんなもので敵を切るなど、考えるだけで気が遠くなる。斬撃の一太刀ごとに、常人なら正気を失うほどの快楽が押し寄せるのだろう。

それでも椿は、平然と立ち、淡々と説明を続けている。

宗太はようやく理解した。彼女の背負っているものの異常さと、それを受け入れてなお戦い続ける強さを。

不意に、椿が短く声を発した。

「……宗太様、私の後ろへ」

唐突な指示に、宗太は思わず身を固くする。

「え……どうしたの?」

椿は刀身をわずかに構え直し、低い声で告げる。

「近くに……鬼がいます」

宗太の背筋に冷たいものが走った。

「鬼が……? なんでそんなことが分かるの……?」

問いかけに、椿は淡々と答える。

「絶悦は、鬼の念が込められた妖刀。周囲に鬼が近づけば呼応し、より激しく私を責め立てるのです。その反応で、私は鬼の存在を察知できます」

言葉の最中も、椿の太腿はわずかに震えていた。蜜壺に収められた刀が生き物のように蠢き、愛液を啜りながら強烈な刺激を与えているのだろう。

その責め苦の中でもなお、椿は平然と呼吸を整え、刃を構えていた。

人を殺す存在――鬼。そう告げられた瞬間、宗太の胸は重く、冷たいものに押し潰されるようだった。

逃げ出したい衝動が胸をよぎる。しかし、その恐怖を打ち消すように椿の声が響いた。

「落ち着いてください。あなたは私が守ります」

短い言葉だった。だが確かな自信が宿っており、宗太の心にわずかな灯をともす。

椿は目を閉じ、意識を陰核へと深く沈めていった。

絶悦が女陰をかき回し、強烈な快楽を刻み続けるたび、陰核は焼けつくような鋭さを帯び、全身の神経がそこから広がるかのように震えた。

ふつり――、世界の輪郭が変わる。熱に溺れるはずの感覚が、逆に周囲の気配を研ぎ澄ませる。

木々のざわめき、夜気を切り裂く風の流れ、草葉が擦れ合う微かな音――常人なら快楽に呑まれて見失うはずのそれらが、椿には一つ一つ明瞭に届いてくる。

股間から走る甘美な衝撃とともに、彼女の意識は鋭利な刃のように外界へと突き出されていた。わずかに空気が乱れる。たったそれだけの変化が、鬼の存在を告げる確かな証となる。

くぐもった吐息とともに、椿の唇がかすかに震えた。

「……来る」

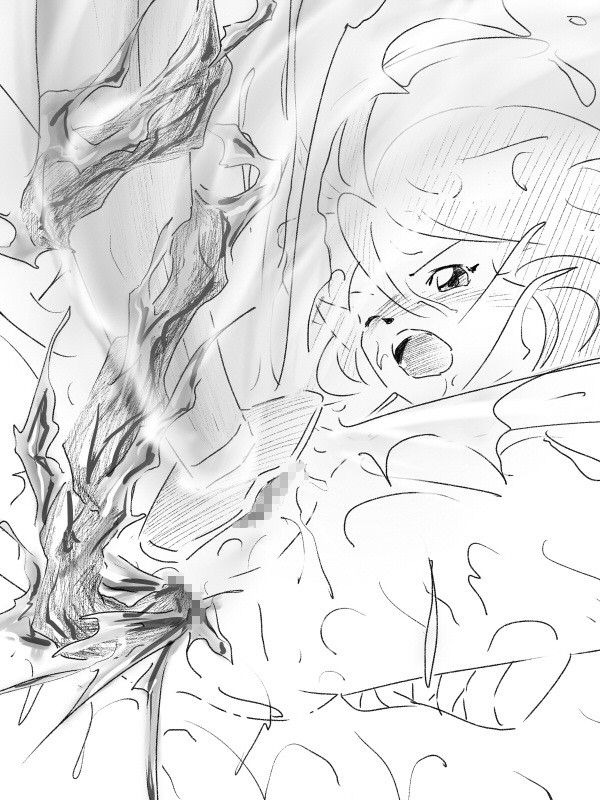

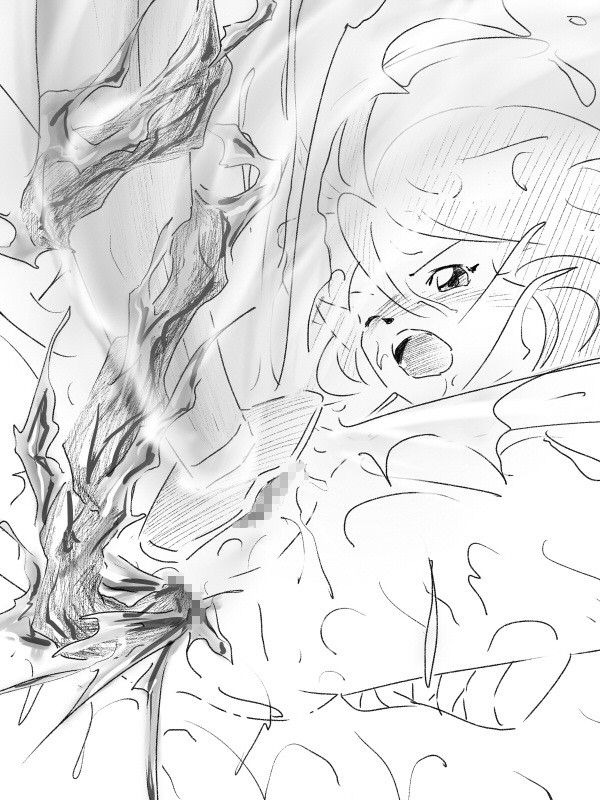

次の瞬間。森の闇を切り裂くように、鬼の巨体が火の消えた焚き火の前へ飛び出してきた。

飛び出してきた鬼の巨体に、宗太は息を呑んだ。全身が凍りついたように硬直し、一歩も動けない。

その身体を守るように、椿がすっと前に出る。股間から伸びる妖刀が、月明かりを反射して妖しく光った。

「……なんだ、お前は」

鬼の濁った瞳が椿を舐め回す。これまで喰らってきた人間どもとは違う、異質な姿に興味を覚えたのだろう。

「その姿……人のようで人ではない。気味が悪いが、面白い」

椿は冷たく吐き捨てる。

「答える義理はない」

鬼の口角が吊り上がり、牙がのぞいた。

「誰であろうと人間は殺すだけだ!」

咆哮とともに振り下ろされる腕――常人には到底目で追えぬ速さと力。

だが椿は一歩も退かず、股間から伸びた刀で受け止めた。

金属がぶつかるような甲高い音が森に響き、衝撃が地面を揺らす。

どう見ても不自由そうな姿。全裸に三度笠、背に腕を縛られ、股間から刀を生やした女――だが、椿の動きは美しかった。

鬼の腕を受け流し、回転し、流れるように斬り返す。その所作は、長年鍛錬を重ねた侍のそれとなんら変わらない。いや、それ以上に妖艶で、禍々しい光を帯びていた。

宗太は目を凝らし、息を呑む。

よく見れば、椿の股間からは愛液が絶え間なく滴り落ちていた。

――これほどの打ち合いの中でも、彼女は感じ続けている。

しかも、その刀身には陰核の数倍もの感覚が詰め込まれていると、彼女は言っていた。

女の最も敏感な器官、それを遥かに超える感度を共有する武器を使い、これだけの激しい攻防を繰り広げているのだ。

宗太は思わず息を呑む。女の身にこんな残酷な仕打ちを強いた幕府への怒りと、なおも戦い続ける椿への畏怖が入り混じっていた。

「……信じられない……」

宗太は胸を鷲掴みにされるような思いで、椿の背中を見つめ続けた。

刀とは、ただ力があるだけでは振るえない。正しい型や所作があってこそ、初めて真価を発揮する。

椿の動きには、そうした剣術の美しさが見え隠れしていた。女陰に刀を収め、股間から振るう――誰も見たことのない、異形の剣術にもかかわらず。

強制的に与えられる快楽に耐え、ときおり震えながらも洗練された動きを繰り返すその腰は、彼女が相当な修行を積んできたことを雄弁に物語っていた。

女陰の力で刀を操りつつも、剣の一振り一振りに精密さと流麗さを兼ね備えている。宗太の目には、そこに至るまでの彼女の努力と覚悟が重く映った。

鋭い閃光が走った。

椿が体をひらりと翻し、秘所から伸びる絶悦を薙ぐ。次の瞬間、鬼の右腕が肘から先ごと宙を舞った。

「ぐ、ぬううっ……!」

鬼が呻き、思わず後ずさる。

月明かりの下で、愛液に濡れた刀身はさらに妖しく光を増しているように見えた。戦いの熱と椿の昂ぶりを吸い上げ、絶悦そのものが生き物のように輝きを強めている。

だがその刀は、敵と打ち合いながらも宿主の女陰を容赦なくかき乱し続けていた。

溢れ出す愛液を啜り、糧とし、ますます切れ味を増す。

戦いが長引けば長引くほど、椿の身体を襲う快楽は苛烈さを増し、それに比例して刀は強靭になる。

その耐え難い悦楽に耐え続けるには、常人では到底持ちえぬ強靭な精神力が必要だった。

「貴様ァァァ――!」

怒声とともに鬼の顔が鬼火のように歪む。怒りに任せ、残された左腕を大きく振りかざす。その迫力は、右腕を失ったことを補って余りあるものだった。

刹那、火花のような衝突音が連続して響き渡る。

椿は一歩も退かず、絶悦で鬼の攻撃を受け止め続ける。

片腕を失ってなお、鬼の猛攻は先ほどより苛烈で、嵐のような打撃が絶え間なく襲い掛かる。

「はぁっ、あっ、ぁ……!」

ぶつかるたび、椿の喉からは甘い声が洩れる。股間から飛び散る液体が月光を浴び、地面に滴り落ちては濡れた跡をつくった。

それは彼女が受ける快楽の激しさを如実に表していた。

宗太はその光景に目を奪われる。

――この女は、いったいどれほどの苦痛と快楽を同時に抱えながら、剣を振るっているのか。

鬼の猛攻を受け流しながら、椿は一瞬の隙を見逃さなかった。

踏み込みと同時に、秘所から伸びた絶悦が鋭く閃く。

「ぐあああっ!」

残された片腕が、肩口からごっそりと斬り落とされた。

血走った瞳で鬼は吠え、なおも怒りに任せて突撃してくる。腕を失ってもなお、その巨体は凶暴な猛獣のごとく迫力を放っていた。

しかし――椿の動きはそれをはるかに凌駕していた。

流麗な身のこなしの中で絶悦が弧を描き、月光を受けて煌めく。

「――斬ッ!」

次の瞬間、鬼の身体は胸から真っ二つに裂けた。

絶叫を上げる間もなく、鬼は地面に崩れ落ちる。

だがその肉体はすぐに形を保てなくなり、煙のように揺らめいては薄れていく。命を失った鬼は、この世界に留まることは許されない。やがてその姿は完全に消え去り、異界へと帰っていった。

椿は刀を下ろし、静かにその場を見守っていた。月明かりに照らされる横顔は、戦いを終えた安堵と、言葉にできぬ静謐さを帯びている。

やがて短く息を吐き、彼女は振り返った。

「……大丈夫ですか?」

その問いに宗太は、すべてが終わったのだとようやく理解した。

緊張の糸がぷつりと切れ、全身から力が抜けていく。思わずその場に膝をつき、座り込んでしまった。

夜の森に、宗太の荒い息遣いだけが残った。

しばしの沈黙のあと、宗太の呼吸が落ち着いたのを見計らい、椿が口を開いた。

「……宗太様。刀を、戻していただけますか」

視線を落とせば、なお股間から伸びる絶悦の刀身が月光を受けて妖しく光っている。戦闘のさなかに溢れ続けた愛液を啜り、その表面はいっそう濡れ光っていた。

「このまま刀身を出しておくと……愛液を際限なく吸われてしまいます。私の身が持ちません」

椿の声は穏やかだったが、そこには確かな疲労がにじんでいた。

宗太は眉を寄せ、思わず提案する。

「なら、抜いたまま……僕が持ち歩くよ。そうすれば椿さんの負担も減るし」

しかし椿は首を横に振った。

「それはできません。絶悦は、常にある程度の愛液を与えておくことでおとなしくしているのです。それをやめてしまえば……刀は我を失い、女の愛液を求めて暴れ出すでしょう」

ぞっとする想像に、宗太は言葉を失った。

椿は淡々と続ける。

「普通の女にこの刀が取り憑いたら、一刻と持たずに壊れてしまう。だからこそ……この力は、私が押さえ続けねばならないのです」

夜風が二人の間を吹き抜けた。

静かに語る椿の横顔を見つめながら、宗太は胸の奥が締めつけられるように感じた。彼女が背負っているものの重さ、その過酷さが痛いほど伝わってきたのだ。

しばらく静かに呼吸を整えていた椿は、やがて宗太に向き直った。

「……改めてお願いします。刀を抜き、元に戻してください」

そう言って、ゆっくりと足を開く。月明かりに濡れた肌が照らされ、股間から伸びる妖刀の刀身が妖しく輝いていた。

宗太は彼女の横に立ち、深く息をついてから柄に手をかける。生き物のように熱を帯びたそれを握りしめ、ゆっくりと引き抜いた。

「……っあ、ぁぁあぁっ!」

椿の体が大きく震え、堪えきれぬ快楽が全身を駆け抜ける。刀身が抜けきった瞬間、椿は衝動のまま絶頂に達し、切なげな声を上げながら地に爪を立てた。

荒い息を吐きながらも、椿はすぐに言葉を紡ぐ。

「……今度は、その刀身を……私の女陰に、差し込んでください」

そう言うと、地に座り込み、膝を曲げて股を大きく開いた。

宗太は刀を構え、震える手で椿の女陰へと先端を導く。信じられないことに、鋭い刃は椿の身体を傷つけることなく、ぬらりと吸い込まれるように中へ入っていった。

「ひぁぁぁぁっ……! あぁぁぁぁ……っ!」

椿は背を大きくのけぞらせ、押し寄せる快楽に翻弄される。宗太が刀を根元まで押し込むと、その瞬間、椿の身体は限界を迎えたかのように大きく震え、潮を吹きながら絶悦を受け止めた。

肩で息をしながら、椿はかすかな笑みを浮かべる。

「……共に戦ってくれて、ありがとうございます……宗太様……」

その声を聞いた宗太の胸は熱くなった。彼女の強さ、そして背負っているものの重さを、改めて痛感するのだった。

……鬼を切り伏せた後、短い静寂が訪れていた。

まだ夜の冷たい空気が漂う林の中に、椿と宗太は肩を並べて座っていた。

宗太は緊張したままの体を落ち着けながら、ふと口にする。

「……それにしても、どうして鬼がこんなところに?」

椿もまた視線を森の奥に向け、眉をひそめた。

「確かに不自然ですね。滅多に人の通らないこんな場所で、突然襲い掛かってくるなんて……」

その時だった。椿の表情が急に張り詰め、目を閉じて股間に意識を集中する。

女陰に収めた絶悦が、ぞくりと疼く。まるで異界から漏れ出す気配を増幅するように、椿の全身に鬼の気配が流れ込んできた。

「……大量の鬼がいます」

「えっ……?」

宗太は思わず背筋を正した。

椿は小さく首を振る。

「でも、こちらに来ているわけではありません。群れをなして進んでいます……方向は――」

椿はすっと身を翻し、股間の柄で森の闇の向こうを指した。

「あちらです」

宗太は柄の先を目で追う。

その方角には、彼の次なる目的地――街道の先に広がる町がある。

「まさか……あの町に?」

宗太の声が震える。

椿は静かに頷く。

「鬼が集団で動くなど滅多にありません。もし狙いが町なら……滅びるのは時間の問題です」

夜の闇はまだ深い。今夜中に鬼が到着することはないだろう。

だが、このまま進み続ければ、数日後には町は血の海に沈む。

「宗太様」

椿が彼を見やり、問いかける。

「どうしますか? 引き返すか……それとも、町へ向かうか」

宗太は言葉を失ったまま、唇を噛みしめる。

目を伏せ、しばし考え込む。その胸の奥では、恐怖と使命感が激しくせめぎ合っていた。

あの鬼と再び相まみえることを想像するだけで、宗太の膝はわずかに震えている。だが――町に暮らす人々が無惨に殺されていく光景を思い浮かべれば、背を向けて逃げることなどできなかった。

「……このまま放ってはおけない。僕には鬼と戦う力なんてないけど……椿さん、どうか……あの町を守ってほしい」

宗太の必死の言葉に、椿は静かに頷いた。

「わかりました。ともに行きましょう。必ず町を救います」

覚悟を決めた二人は、夜の帳の中へと歩を進めた。

第六章 軍勢

鬼よりも先に町へ辿り着くため、二人はすぐに旅路を急ぎ始めた。

だが、鬼を追い越すほどの速さで歩き続けるのは並大抵ではない。鍛えられた侍である椿に比べ、宗太はただの少年だ。夜道を駆けるうちに体力はみるみる奪われ、ついに膝が笑い出した。

「はぁ、はぁ……ごめん、椿さん……もう、足が……」

荒い息を吐きながら、宗太は立ち止まり、かすれた声で続ける。

「先に行って……僕のことは……」

だが椿はきっぱりと首を振った。

「それはできません。宗太様がいなければ、私は絶悦の力を十全に振るえません。それに――何より、あなたを守ることが、私に課せられた一番の使命です」

その声音には揺るぎがなく、宗太は思わず息を呑んだ。

椿は歩み寄り、真っすぐに告げる。

「私が背負って進みます」

「えっ……! そ、それは……!」

宗太は耳まで赤くなるのを感じた。

宗太は商売の荷を背負って移動していた。自分の身体と、この荷物をまとめて担ぐなど――常識的に考えれば相当の負担だろう。

それに、なにより……この年になって、しかも裸の女性におぶられるなど、恥ずかしさで心臓が破裂しそうだ。

「大丈夫です。私を信じてください」

椿は振り返り、月明かりに映える瞳をまっすぐに宗太へと向けた。

その整った顔立ちは、戦場で鬼と斬り結んでいた時とは違い、どこか優しさを湛えている。宗太の胸の奥が強く波打った。

このままでは鬼に追いつくこともできず、町を救うこともできない。

宗太は迷いを飲み込み、観念したように頷いた。

「……わかった。お願いするよ」

椿は迷いなく宗太へ背を向けると、大きな行商用の箱ごと彼の体をひょいと持ち上げ、そのまま背負い上げた。

「わ、わっ……!」

宗太は慌てて肩越しにしがみつく。直接肌で感じる若い女の背は、思った以上に柔らかく、そして温かかった。

椿の強さはすでに知っている。鬼をも斬り伏せる実力を見てきた。だがそれでも、こうして背に揺られてみると、やはり若い女の背はどこか頼りなく思えてしまう。

「や、やっぱりやめた方が……」

口を開きかけた瞬間――

「行きます」

短い宣言と同時に、椿の足が地を蹴った。

次の瞬間、世界が一気に流れ去る。

「う、うわああああっ!」

宗太は思わず叫び声を上げ、必死に椿の首へしがみついた。

……その道を駆け抜ける姿は、後に奇妙な噂となって広がることになる。

――「夜中に馬のように背中に人を乗せて走る裸の女と、それを使役する幼い行商人がいた」と。

しかも女は両腕を後ろに縛られ、自由を奪われながらも、馬の涎のように股から愛液を垂れ流し、風よりも速く駆けていったのだと。

しかし、そんな女がいるわけない……と信じる者は少なく、幻想や妄想の類として片付けられていった。

……轟音のごとき疾走ののち、椿は町の前にある人影の少ない道端で足を止め、そっと宗太を下ろした。

「ひ、ひぃ……」

宗太はその場に崩れ落ちるようにへたり込み、目を回していた。

椿たちが街の前まで着いたのは、まだ空が明るくなり始めた頃だった。数日かかるはずの道のりを、わずか半日足らずで走り切ってしまったのだ。

椿は短く呼吸を整え、周囲を鋭く見渡す。

「近くに鬼の気配はありません。町もまだ無事のようです」

宗太は胸を撫で下ろし、深いため息を漏らした。

「……よかった……」

「今日はここで待ちながら、鬼の襲来に備えましょう」

椿の提案に、宗太も素直に頷いた。

「宗太さんは休んでいてください。私が見張りをします」

椿は淡々とそう告げた。

宗太は首を横に振る。

「椿さんばかりに任せるなんてできないよ。……僕も見張りをする」

短い言葉だったが、そこに宿る固い意志を椿は感じ取ったのだろう。ふっと目を細め、静かに頷いた。

「……わかりました。では一緒に」

やがてあたりは闇に沈んだ。いつ鬼が襲ってくるか分からい緊張から、宗太は食事ものどを通らなかった。鬼に気付かれるのを避けるため、火も灯さずにふたりは待機する。

熱を持たぬ夜気が肌を刺し、宗太の体は小さく震えた。だが隣を見ると、椿は座禅を組むかのように静かに腰を下ろし、目を閉じて集中している。

――やっぱり、すごい人だ。

宗太の視線は自然と彼女の裸体へと吸い寄せられた。

傷一つない白い肌は月明かりに淡く照らされ、その静かな横顔は、今まさに女陰を妖刀にかき回されているとは思えぬほど安らかだった。

椿は以前、「呪いで服は切れてしまうから着られない。首から下には毛も生えない」と言っていた。

寒くはないのだろうか、と心の中で案じたそのとき――

「……来る」

椿の声が夜気を裂いた。

「宗太様、刀を」

そう言いながら彼女はゆっくりと脚を開き、刀を抜きやすい体勢をとった。

その姿はあまりにも煽情的で、宗太の胸は否応なく高鳴る。だが今はそれどころではない。強く自分を叱咤し、柄へと手を伸ばした。

ずるり――。

女陰から引き抜かれる刀身は、前回と変わらず愛液に濡れ、月光を受けて妖しく光った。

「っ……くぅ……!」

椿の喉から堪えきれぬ声が漏れる。抜き取られるたび、絶悦は宿主に強烈な快楽を与えるのだ。

「……すぐに、挿れ直してください」

切れ切れの声で椿が指示する。宗太は慌てて頷き、柄を再び彼女の女陰へと差し入れた。

ぬぷりと吸い込まれるように柄が中へと消えていき、椿の体がびくんと震える。

「はぁっ……あぁぁ……っ」

堪えきれない吐息が夜に溶けた。

――椿さんは……戦うたびに、こんな辛い思いをしているのか。

宗太の胸に、強い同情とやるせなさが広がる。

やがて柄のすべてが収まると、椿はゆっくりと立ち上がった。

女陰から妖しく光る刀身を伸ばし、静かに夜気を切り裂くような姿は、人ならざる威容を放っていた。

「もうすぐ……鬼の軍勢が来ます。宗太さんは、私の後ろにいてください」

椿の声は低く、しかし澄んでいた。

宗太は喉を鳴らし、こくりと頷いた。背中越しに感じる安心と同時に、胸の奥に冷たい不安が広がっていく。

――そのとき。

がさがさ、と草を踏み分ける音が四方から響いた。

宗太の耳にも、それが二、三体どころではない数だとすぐに分かる。周囲を取り囲む気配はあまりに多く、心臓が跳ね上がった。

闇を裂いて、ずしんと重い足音と共に影が飛び出す。鬼だ。

前に見たときと同じ異様な姿――鋭い牙、ねじれた角、異形の腕。何度目にしても慣れることはできない。宗太の背筋は凍りついた。

「なんだ……お前は」

先頭に立つ鬼が椿を睨みつける。

椿は答えない。ただ静かに、刀身を股間から突き出すようにして構える。その姿は異様でありながら、どこか神々しさすら漂わせていた。

「ははっ……この先の連中が雇った用心棒か? たったひとりで俺たちに何ができる? それに……なんだその奇怪な格好は!」

鬼たちはどっと笑い声をあげた。

だが椿は口を開かず、ただ静かに構え続ける。

笑い声に混じり、さらに影が現れる。気づけば、宗太と椿の目の前には十体を超える鬼が集っていた。夜の闇を背景に、赤い目がずらりと光る。

「まぁ、俺たちには関係ねぇ。殺すだけだ!」

叫びと共に、鬼たちが一斉に襲い掛かってきた。

椿が前へと踏み出す。

飛びかかる鬼の爪を紙一重でかわし、斬撃を浴びせる。別の鬼が横合いから宗太に迫れば、身体をひねってその一撃を受け流し、返す刃で斬り裂いた。

――華麗だ。

宗太の目には、鬼の群れの只中で舞う椿の姿が映っていた。女陰から滴り続ける愛液は、刀を振る度に飛沫となって宙を散り、月光を浴びて妖しく輝く。

常軌を逸した光景であるにもかかわらず、その一挙一動には確かな力と理が宿っている。

――やはり、この人はただ者ではない。

宗太は恐怖に震えながらも、心の底からそう感じずにはいられなかった。

椿の剣舞は冴えわたり、次々と鬼の首や腕が宙を舞った。十を超えていた数も、気づけば半分ほどに減っている。

「……いける……!」

宗太の胸にわずかな希望が灯る。椿の強さを目の当たりにし、このまま全て倒してしまえるのではないか――そう思った。

対する鬼たちも焦りを見せ始めた。呻き声を上げ、互いに顔を見合わせる。

「ちっ……この女、想像以上に手強い。だが――」

一際大きな鬼が、喉を張り裂けんばかりに空へ向かって吠えた。

「総力をかけて潰せ!」

直後、四方の闇がざわめき、さらに鬼の群れが姿を現した。地響きのような足音、赤い目が次々と光を帯びる。

――数が……倍以上だ。

新たに現れた鬼を合わせれば、二十体を超えている。

宗太の顔から血の気が引き、絶望が押し寄せた。

「そ、そんな……」

希望はあっけなく打ち砕かれた。鬼たちは勢いづき、一斉に襲い掛かってくる。

それでも椿は動じなかった。舞うような足運びで宗太を庇い、斬撃をかわし、柄で弾き返す。華麗にさばき続けるその姿は健在だった。

だが、先ほどまでのように攻撃へ転じる余裕はなく、徐々に守勢に追い込まれていく。

しかも――。

椿の女陰を貫く絶悦は、容赦なく快楽を送り続けていた。

「……っ、く……!」

その股間から溢れる愛液は、初めとは比べ物にならないほどの量となって滴り落ち、刀を振るう度に飛沫となって宙を舞った。もはや鬼の爪や刃とぶつかるたび、潮を吹くように激しく迸る。

「椿さんっ!」

宗太の叫びが夜に響く。

ついに椿の身体が鬼の強烈な一撃をまともに受け、宗太の方へと吹き飛ばされたのだ。

だが椿は、宙に舞いながらも鮮やかに受け身を取り、そのまま滑るように着地する。すぐさま姿勢を正し、再び剣を構えた。外傷はなく、彼女の鍛えられた身体の強さが感じられる。

――それでも、宗太の胸に広がるのは絶望だった。

数の差は歴然。椿でさえ、このままでは押し潰されてしまうのではないか。

「……仕方ない……」

低く、決意を込めた声。

椿が女陰で握る絶悦は、宗太が抜いた時よりもさらに濡れそぼっていた。剣先から滴る愛液が、月明かりを受けて煌めき、ぽたりぽたりと地に落ちる。

「――妖力解放、《絡新婦》」

椿の声は低く、しかしはっきりと夜に響いた。

股間に収めた妖刀・絶悦がぼんやりと白く光を帯び、まるで命を得たかのように脈動し始める。

「な、なんだ……?」

宗太が息を呑んだ刹那、異変は鬼たちの身体に起こった。

気づけば、すべての鬼の四肢や胴に白い糸が絡みついていたのだ。見間違いではない。鬼たちの身体を縛るその糸は、すべて椿の股間へと繋がっている。

――まるで、蜘蛛の巣に絡まった獲物……。

宗太の背筋に冷たいものが走った。椿の姿は美しくも恐ろしく、まるで椿が凶暴な蜘蛛になったかのようだった。

「ぐ、ぬううっ……!」

鬼たちは糸に囚われ動きが鈍くなりながらも、怒りに任せて椿へ突撃する。

しかし椿は一歩も退かない。しなやかに身を翻し、舞うように鬼の攻撃をかわす。股間から伸びる刀が閃光を描き、的確に鬼の身体を切り裂いた。

敵の動きが遅くなったことで、椿に攻撃の余力が戻る。刃を振るい、隙を突いて斬撃を加える。そしてその衝撃が絶悦を通じ、快楽となって椿の肉体を貫く。

「――っああッ!」

次の瞬間、椿の女陰から迸ったのは、きらめく飛沫――潮だった。しかし、宗太には椿が鬼に向かってわざと潮をかけたようにも見えた。

驚愕する宗太の目の前で、その潮は糸となって空中に伸び、斬られた鬼の体を絡めとっていく。

「こ、これは……!」

宗太ははっと息を呑んだ。よく見ると、鬼の四肢を縛っているのは、それだけではなかった。椿がこれまでの戦いの最中に飛び散らし、そして今なお斬撃を振るうたび女陰から噴き出す愛液――その一滴一滴が糸へと変じ、鬼の身体に絡みついていたのだ。

「そんな……あれほど飛び散っていた液が、全部……!」

宗太の胸に戦慄が走る。快楽と戦いを同時に受け続けていた椿の姿、そのすべてが、この技の布石だったのだと悟った。

「ふッ、はぁ……!」

椿は絶悦を振るいながら次々と潮と愛液を撒き散らし、鬼へと糸を絡ませていく。斬撃と快楽、そして糸による拘束が一体となり、鬼の数はじわじわと減っていった。

やがて動ける鬼はほとんど残らなくなる。残った一体に潮を浴びせかけ、その身体を絡め取ったとき――。

「……これで最後」

椿の低い声とともに、すべての鬼の動きが完全に止まった。

「くそっ……! 離せっ、離しやがれ!」

白い糸に絡め取られた鬼たちが必死にもがく。だがその身体はじわじわと締め付けられ、自由を失っていく。

椿は静かに目を閉じた。

「……終わりです」

腰をゆるやかに揺らし始める。まるで見えぬ糸を巻き取るような動作に合わせ、股間から伸びていた白糸が少しずつ収縮し、絶悦の刀身へと巻き付いていった。

「ぐ、ぐああっ……苦しい……!」

鬼たちの呻き声が闇に響く。糸が巻き付くにつれ、縛りはさらに強くなり、鬼の体を締め上げていく。

やがて絶悦の刀身は白糸で覆われ、光を帯びた繭のような姿となる。

その瞬間、椿ははっと目を開いた。黒曜石のような瞳が妖しく輝き、叫ぶ。

「――《糸斬り・散華》!」

刀を振り下ろす。

次の瞬間、鬼たちを縛っていた糸が一斉に刃と化し、鋭い閃光となって鬼の肉体を引き裂いた。

「ぎゃああああっ!」

断末魔が重なり合い、闇夜に響き渡る。鬼たちは断ち割られた肉体を保てず、悲鳴と共に黒煙となり、異界へと引き戻されていった。

だが、椿も無事ではなかった。刀を振り下ろした瞬間、股間から溢れ出す快楽が全身を貫き、彼女はびくびくと痙攣しながらその場に震え伏す。愛液が洪水のようにあふれ、さらには仰け反るとともに潮が弧を描いて宙へと吹き上がった。

「……っ、はぁ……はぁ……っ……」

荒く息を整えながら立ち上がり、ゆっくりと宗太の方へ向き直る。

宗太は呆然としていた。あまりにも常軌を逸した光景を前に、言葉を失っていたのだ。

そんな彼に向かい、椿はわずかに微笑んで告げた。

「……終わりましたよ」

刀を下ろした椿が、わずかに微笑んで言葉を落とす。その表情は安堵と疲労と、そしてどこか艶めいた余韻を帯びていた。

股間どころか全身を愛液と潮で濡らしきった椿。その姿は妖しくも艶めかしい。血や穢れではなく、妖刀が生み出した液体で彩られた女侍の姿は、まるで異界に咲く花のように美しかった。

……しばし静寂が流れたのち、落ち着きを取り戻した宗太は、そっと椿の刀を手に取り、返すように女陰へと納めた。

椿の胎内から柄を抜き取る際、女陰を通して一気に走り抜ける強烈な快楽に、椿は全身を震わせた。刀を抜いた女陰からは絶悦が吸いきれなかった愛液が滝のように噴き出し、椿が受けていた責め苦の苛烈さがむごたらしく表されていた。

そして刃が女陰に触れると同時に、椿の身体はびくりと弓なりに反り、喉の奥から押し殺した声が洩れる。前回を凌ぐほどの衝撃に耐えながら、潮を激しく吹き散らし、それでも椿は必死に快楽の奔流を受け止めていた。

宗太は言葉を失ったまま、荒い呼吸を繰り返す椿を見つめる。そんな彼に、椿は息を整え、かすかに笑みを浮かべた。

「……心配はいりません。これも私の力の一部ですから」

椿の息が整うのを見計らい、宗太は聞きたかったことを尋ねた。

「……さっきの、あの技……椿さんが糸で鬼たちを絡め取ったやつ、あれはいったい……?」

問いかけに、椿は小さく息を吐き、視線を伏せた。少し言葉を選ぶようにしてから、静かに語り始める。

「……私の妖刀『絶悦』は、刀に宿る鬼の念を通じて、異界にいる別の妖の力を借りることができます」

「異界の妖……?」

宗太が驚き混じりに呟くと、椿は頷く。

「はい。ただし、その力を発動するには代償が要るのです。それは、私を囚えていた鬼が好むもの――愛液や潮です。だから私は、あれほどの量を……」

宗太は息を呑む。戦いの最中、椿の身体から溢れ出た液体の意味をようやく理解したのだ。

「先ほど使ったのは《絡新婦》の力。美しい女に化ける蜘蛛の妖です。その力を借りると、私の愛液や潮は糸に変わり、敵を絡め取ります」

椿はそっと自らの下腹部に視線を落とし、淡々と続ける。

「その糸は……発生元である女陰や尿道に繋がっていて、私の意思で自在に操れるのです。さらに妖力を込めれば、糸は鋭い刃となり、鬼の肉をも断ち切ることができます」

宗太は言葉を失った。あまりにも現実離れした力。しかしその裏には残酷な代償が潜んでいることを、椿の声音が物語っていた。

「ただ……この糸も絶悦と同じ。すべてが私の快楽神経と繋がっています。糸が何かに触れる度、その刺激が私に返ってくるのです」

「な……っ」

声を絞り出す宗太をよそに、椿は静かに言葉を重ねた。

「しかも糸を刃に変えたときは……感度がさらに増します。複数の妖刀で同時に斬りかかるのと同じ衝撃が、私の身体に……」

椿の瞼が震え、わずかに唇を噛みしめる。思い出すだけで、その余韻が蘇るのだろう。

「だからあの技は……そう簡単に使えるものではありません。力は強大ですが、その代償もまた……あまりに大きい」

語り終える椿を見て、宗太の胸には重いものが広がった。

彼女はあまりに過酷な力を背負いながら、それを当然のように戦いに用いてきたのだ。

――この人は、本当に強い。けれど、その強さの裏にどれほどの苦しみを抱えてきたのだろう。

宗太は、改めて椿の存在の重さを感じ取り、ただ静かに彼女を見つめ続けた。

そんな宗太の胸中を見透かしたかのように、椿はやわらかな声で言った。

「……大丈夫です。何があっても、私はあなたを守りますから」

その声音は優しく、目元には穏やかな笑みが浮かんでいた。戦場で見せる鋭い表情とは違い、宗太を包み込むような安心感があった。

宗太は心の奥で誓った。――自分もまた、この人を守るためにできることをしようと。

こうして二人の間に、新たな絆が芽生えつつあるのを感じながら、夜の静寂はゆっくりと更けていった。

第七章 絆

すべての鬼が絶え、戦場にはようやく静寂が戻った。

宗太は隣に立つ椿を見上げながら提案する。

「椿さん……とりあえず、町で身体を休めよう」

差し伸べた言葉に、椿は小さく首を振った。

「宗太様……私は、このまま町に入るわけにはいきません」

その返事に宗太は驚き聞き返した。

「どうして……?」

「呪いと妖刀のせいです。私は常に裸でなければならず、このような姿を晒すしかありません。あなたを背負って走ったときは緊急でしたから仕方ありませんでしたが……。今度は違う。私はもう慣れましたが、宗太様にまで好奇の目を向けられるのは……耐えられません」

その声音には、自分よりも宗太を思いやる決意がにじんでいた。

宗太は一瞬言葉を失い、ためらった。だが、強く拳を握りしめ、覚悟を決める。

「……僕は大丈夫。だから、一緒に町に入ろう」

その真っ直ぐな瞳を見て、椿は再び首を振る。

「いいえ、それでも……」

「今度は僕が椿さんを守るよ!」

宗太の声には強い意志が宿っていた。その言葉に、椿の目がわずかに揺れる。

「……宗太様……」

長く沈黙した後、椿はようやく頷いた。

二人が町の門を目前にしたとき、椿は再び足を止める。

「やはり……私は外で待ちます。中に入れば、必ずあなたまで――」

その言葉を遮るように、宗太は椿を見据えた。

「椿さん。僕は絶対にあなたを裏切らない」

力強く言い切る宗太の姿に、椿は胸の奥に熱を感じた。

静かに息を吸い込み、彼女はついに覚悟を決める。

「……分かりました。共に参りましょう」

そして二人は並んで歩き出した。椿の裸身と妖刀が晒されるその姿は、異形でありながらもどこか神秘的で、宗太の隣に立つ彼女は誰よりも美しく見えた。

鬼を倒し終えたときには、空はすっかり夜の帳に覆われていた。

夜分にも関わらず、提灯を持って行き交う人影がちらほらと見える。

二人が通りを歩けば、その姿に気付いた者たちは皆、目を見開いて振り返った。

裸のまま、両腕を背中に拘束され、股間から妖刀を生やす異形の女。恐怖と好奇心、驚愕と嘲笑が入り混じった視線が椿に降り注ぐ。

「なんて女だ……」

「クスクス……ありえない姿だな」

通り過ぎざまに囁く声が耳に届き、椿は小さく身をすくめた。

慣れたはずの視線でも、胸の奥が軋む。少しうつむきながら、彼女は隣の宗太に声をかける。

「……すみません、宗太様」

宗太もまた、周囲の視線と囁きに心を刺されていた。背中に冷たい汗が流れる。それでも顔には出さず、精いっぱいの笑みを浮かべる。

「大丈夫だよ。僕がついてるから」

その声は震えていた。だが、椿には分かる。宗太が自分を不安にさせまいと必死に踏ん張っているのだと。

胸の奥に熱いものが広がった。――この人に選んでもらえてよかった。椿は心からそう思った。

やがて宗太は、できるだけ目立たなそうな宿を探して足を運んだ。夜も遅いせいか、宿の主は困った顔をしながらもすぐに応対してくれた。

だが椿の姿を目にした瞬間、思わず目を丸くする。宿に入る前、失礼のないようにと、椿は宗太に頼んで唯一身に付けていた三度笠や草鞋すらも脱がせてもらっていた。

「あ、あんた……なんだ、その恰好は……」

一瞬たじろぎながらも、宗太が代金を差し出すと、主は渋い顔をしつつも頷いた。

「……金を払うなら、客は客だ。部屋へ案内しよう」

宗太が泊まれるような安宿では他の客との相部屋が普通だが、部屋の中には誰もいなかった。今夜の泊まり客は宗太と椿だけらしい。

部屋に案内され、扉を閉めると、ようやく張り詰めていた空気が緩んだ。

宗太はその場にへたり込むように座り込み、深く息をつく。

「はぁ……大変だったね……」

その様子を見つめながら、椿の胸にも温かな感情が込み上げてくる。

鬼に攫われて以来、辱めと苦痛しか知らなかった。だが今、自分の傍らにいるのは、ひたむきに励まし続けてくれる宗太だ。

「……宗太様。励ましてくれて……ありがとうございます」

素直な感謝の言葉を口にすると、宗太は頬を赤く染め、視線を逸らした。

「そ、そんな……僕はただ……」

照れ隠しの仕草に、椿の唇は自然と緩む。胸の奥を満たすこの感情は、これまでの戦いでは知り得なかった温もりだった。

和やかな雰囲気の中で二人が暫く安らいでいると、部屋の戸がからりと開き、宿の主が顔をのぞかせた。

「お客さん、風呂の支度ができたぜ」

椿はその言葉を聞くと、隣に座る宗太へと視線を向ける。

「宗太様もお疲れでしょう。少しでも身体を癒やしてください。……一緒に湯浴みへ参りましょう」

「えっ……い、いや、それは……」

宗太の声が急に上ずる。

時は江戸。風呂は混浴が当たり前で、幕府が禁止令を出しても庶民の間にはなかなか広まらなかった。この宿も例外ではない。

宗太にとって混浴など、せいぜい村の風呂でおばあちゃんや幼い子どもたちと肩を並べた程度。だが今、一緒に入ろうとしているのは、裸の美しい女――椿である。そう思うだけで、胸の鼓動が早鐘を打った。

「だ、大丈夫だよ、僕は……」

遠慮する宗太の言葉を椿は軽く遮り、半ば強引に意見を押し通した。

「いいえ。宗太様は今日、私を守るために精一杯頑張ってくれました。だから今度は、私があなたを労う番です」

強いが、どこか優しさを含んだ声音だった。宗太は押し切られるようにして、結局、椿と共に風呂場へ向かった。

脱衣所で服を脱ぐ宗太。一方で椿は既にこれ以上脱ぐものがないため、そのまま浴場へ足を踏み入れる。彼女の姿は戦場とほぼ変わらぬまま――股間には柄が突き出し、両腕は背に回して包帯で固く拘束されている。

熱い湯気に包まれる中、椿がふと微笑んで言った。

「宗太様。……私があなたの身体を洗いましょう」

「い、いや、それは……さすがに自分で……」

思わず断ろうとする宗太。用心棒である椿に、ここでも世話をかけるのは気が引けた。

だが椿は一歩も譲らず、真剣な眼差しで首を振る。

「いいえ。どうしても、そうさせてください」

しばらく話し合いをする二人。最終的に、椿の熱意に負けた宗太が折れ、お互いの身体を洗い合うということで決着がついた。

先に宗太が椿の背中を流すことになった。

座る椿の背後に立つと、呪いによって包帯で拘束された両腕が目に入る。厳重に縛られた両腕は、僅かばかりも動かすことはできないようだった。これまでの椿の苦労が容易に想像される。

宗太は布を湯に浸し、そっと絞ってから、その背中を擦り始めた。

若い女の肌に触れるのは、椿に背負われたときを除けば初めてのことだ。布越しであるにもかかわらず、柔らかく、温かい感触に緊張してしまい、息が浅くなる。後ろから椿の肩や背中をぎこちなく擦りながら、宗太はひたすら集中しようと努めた。

「……終わったよ」

そう声をかけると、椿が静かに振り返った。

「では――」

突然、裸の女がこちらを向いたことで、宗太は反射的に顔を背けてしまった。三度笠や草鞋を外しただけのはずなのに、湯気の中の椿は普段とはまるで違う、より一層艶めいた印象を放っていた。

「急にこっちを向いて、ど、どうしたの?」

「いえ……前も洗っていただけるのかと思いまして」

戸惑ったように答える椿。確かに、両腕を背に縛られたままの彼女に自分の身体を洗うことはできない。身体を洗うと言っても、背中を流す程度しか想定していなかった宗太は、突然任された大仕事に気を動転させた。

宗太の反応を見て、椿は思わず謝った。

「す、すみません、失礼でしたね……」

椿が申し訳なさそうにうつむくのを見て、宗太は胸の奥で自分を叱った。――助けてくれた恩人に何を尻込みしているんだ……と。

勇気を振り絞り、宗太は真っ直ぐに言った。

「……洗うよ。だから、こっちを向いて」

「……では、お願いします」

椿は少し恥じらいを帯びた声でそう言い、身を委ねる。

宗太は気恥ずかしさから、これまで無意識に椿の裸体を正面から直視しないようにしてきた。だが改めて近くで目にすれば、その若々しい肌の滑らかさに、顔が熱を帯びていく。どうにも心が落ち着かない。

――見ない方がいい。

そう決めて、宗太はぎゅっと目をつぶった。

「……あの、目を開けてもいいんですよ?」

「い、いいえっ、大丈夫です!」

必死に首を振る宗太。その様子に、椿は小さく笑みをこぼした。湯気の中で見る椿は、戦場の凛々しさとは違い、どこか柔らかく、女らしい雰囲気を漂わせている。このままでは精神が持ちそうになかった。

宗太は目を閉じたまま、手探りで椿の身体を洗い進める。布越しに触れる度、柔らかな肌の感触が伝わり、椿の吐息が熱を帯びて耳に届く。その艶めかしい響きに頭がいっぱいになり、宗太の鼓動はますます速くなっていった。

突然、椿が小さく身を震わせた。

「……っ」

「どうしたの?」

布を動かしていた宗太が問いかけると、椿はかすかに首を振った。

「い、いえ……気にしないでください」

宗太の布が、意図せず椿の乳首に触れてしまったのだ。椿はその事実を告げることなく、ただ耐えることを選んだ。

だがその後も不意に敏感な箇所に布が当たり、椿はときおり身体を震わせたり、押し殺した声を洩らしてしまう。宗太は「してはいけないことをしているのでは」と心臓が痛いほどに早鐘を打ちながらも、必死に目を閉じ、布を動かし続けた。

やがて一通り身体を洗い、次第に動作にも慣れてきたころ、宗太の手が不意に何か固いものに当たった。

「……?」

一瞬戸惑ったものの、すぐにそれが椿の股間から伸びる柄であることに気付く。

緊張と興奮で頭が真っ白になっていた宗太は、椿がこの柄とも神経を共有していることをすっかり忘れていた。しかもその感度は、陰核と同じほど――。

「――ぁっ!」

突然握られた柄に、椿が抑えきれず声を上げる。

「そ、そこは……!」

「え? どうかした?」

心の回らない宗太は気にも留めず、布で柄を擦り始めてしまう。

折角の宗太からの好意を無碍にするのも憚られ、椿は耐えることを決意した。これまで修行や戦いで、この何十倍もの苛烈な刺激を受けてきた。しかし――心を許した宗太の手から伝わる感触は、それらとは比べものにならないほどに特別だった。

常に椿の蜜壺をかき回す絶悦の刀身も、ここぞとばかりに激しく椿を責め立てる。宗太の迷惑にならぬよう、椿は必死に声を抑える。白い喉が震え、胸の奥で熱い息が渦を巻く。

一方の宗太は椿の苦労を知る由もなく、柄を丹念に洗い続けた。

やっと柄を洗い終えると、椿は湯気の中で肩を上下させ、息を切らしながら小さく告げる。

「……ありがとう……ございました……」

その股間は、洗い始める前よりも濡れており、愛液にまみれてしまっていた。

……順番が変わり、今度は椿が宗太を洗う番となった。宗太は相変わらず目を固くつぶったまま、風呂場に座り込む。

「では……お湯をおかけしますね」

椿は口で柄杓をくわえ、湯をすくい上げると宗太の肩から背へとかけていく。熱すぎず、柔らかに肌を包む湯の感触に、宗太は思わず息を洩らした。

「はぁ……気持ちいい」

「それでは、お身体を洗います。失礼しますね」

椿の言葉に、宗太は一瞬首を傾げた。――手の使えない椿が、一体どうやって人の身体を洗うのだろうか。

その疑問が頭に浮かんだ直後、背中に何か柔らかいものが押し当てられる。

「ひっ……!?」

「どうされました?」

「い、いまのは……!?」

「……申し訳ありません。この格好では……これしかできませんので」

そう言う椿は、自らの豊かな乳房を宗太の背に擦りつけていた。流れていく湯と柔らかな感触が背を撫で、中心にある小さなしこりまでもがはっきりと伝わってくる。

さらに時折、椿の唇から艶めいた吐息が洩れる。その熱気と、湯気に満ちた風呂場の温度が混じり合い、宗太の頭は煮え立つように熱を帯びていった。

背中を一通り洗い終えると、今度は腕を洗おうと椿は宗太の横に座り直した。至近に寄せられる気配に、宗太は顔を真っ赤にして俯いた。

「宗太様……どうかされましたか?」

椿が横から覗き込むように問いかける。その声に反射的にそちらを見てしまった宗太の目に映ったのは――しっとり濡れた椿の美しい顔、そして先ほどまで背に押し当てられていた乳房の姿だった。

「――っ!」

その瞬間、宗太の思考は完全に停止し、視界がぐらりと揺れる。

「宗太様!?」

呼びかける椿の声を最後に、宗太はその場でくらくらと倒れ込んでしまった。

……気が付くと、宗太は宿の部屋で椿の膝枕を受けていた。心配そうにこちらを覗き込む椿と目が合い、思わず跳ね起きる。だが、身体はまだふらついていた。

「今は安静にしていてください」

椿が優しく制する。宗太はどうやらのぼせてしまったらしく、あの後、宿の主に助けられてここまで運ばれたのだという。

「迷惑かけてごめん……」

「いえ、こちらこそ。無理を言ってしまいましたから」

二人は互いに頭を下げ合った。結果こそ不格好であったが、互いが互いを大切に思う気持ちは、はっきりと伝わっていた。

そのとき、不意に宗太の腹がぐうと鳴る。鬼の襲来からここまで、まともに食事をしていなかったのだ。

「……食事にいたしましょうか」

「うん……」

宗太は少し恥ずかしそうに頷く。穏やかな空気が流れる――が、ふと宗太の頭に嫌な予感がよぎった。食事ということは、つまり、あの方法で……。

……それから暫くした後。廊下を歩く宿の主は、部屋の方から妙においしそうな匂いが漂っていることに気付く。こんな時間にどうしたんだ、と首をかしげながら扉を開けると――。

「椿さん、いれるよ…」

「はい、宗太様…」

そこには、全裸で床に仰向けになり、尻を高く突き上げた若い女。その肛門には漏斗が差し込まれており、少年がそこへ料理を注ごうとしている光景が広がっていた。

宿の主は度肝を抜かれたが、かろうじて声を絞り出す。

「……あー……お楽しみ中のところ、失礼したな」

慌てて退散する主の背中を追い、宗太は真っ赤になりながら叫んだ。

「ち、違うよ! 誤解だから!」

一方の椿は、またしても自分が宗太に迷惑をかけてしまったと心を痛めつつも、そんな状況でも真剣に誤解を解こうと奔走してくれる宗太の存在を、どこか心強く思っていた。

――そんな二人の様子を、遠くから静かに見つめる影があった。

「へぇ……椿ったら、こんなところにいたのね」

女の声が闇に溶ける。その眼差しは獲物を狙う狩人のように鋭く、確実に椿へと向けられていた。

第八章 影

夜が明け、ようやく宗太は本来の目的である商売を始めることになった。準備を終え、出発しようとする宗太へ、椿が遠慮がちにこう言った。

「私は……ここで待っています。人目につけば、きっと商売の邪魔になりますから」

しかし宗太は首を振った。

「だめだよ。一緒にいこう。……もう、椿さんを一人にはしないから」

宗太の言葉に、椿はしばし目を伏せた。彼の心からの言葉だと分かる。やがて静かに頷き、宗太と共に行商の場に立つ決意を固めた。

夜のうちに町へ入ったときは、通りも静かで人影はまばらだった。だが日が昇ると景色は一変し、通りには人の波が押し寄せ、すでに朝早くから活気に包まれ

ていた。荷を背負った行商人、店先で仕込みをする職人、物見高い町娘や子どもたち――雑多な人々が溢れ、町は活気に満ちている。

江戸の行商人は、大きな声で商品の特徴や値段を叫びながら売り歩くのが常だ。宗太もこれまで、そうやって生計を立ててきた。だが――今日は違った。

町の人々の視線は、宗太と共に立つ椿へと注がれていた。三度笠と草鞋以外は何も身に着けておらず、両腕は拘束され、股間からは刀の柄が伸びている。その異様な姿に、通りすがる者たちは足を止め、目を剥き、口元を覆って囁き合う。

「なんだありゃ……」

「女だよな……? いや、あれは……」

「見ろよ、股から刀なんか……ふざけた見世物か?」

ひそひそとした声はやがて、嘲り混じりの笑いに変わっていく。奇怪なものを見る目、蔑みの色を隠さぬ視線が、椿の肌に突き刺さった。

椿はこれまで何度も人々の好奇の目に晒されてきたため、なんとか強く心を保つことができた。だが、宗太にとっては初めての体験だった。

「……っ」

周囲の目に押され、声が喉につかえる。何度も口を開こうとするが、なかなか言葉にならない。商品の名も、値段も、声に出せない。

昨晩は数人から見られる程度だったため、椿のことを想いなんとかこらえることができた。しかしそのときとは比べ物にならないほどの無数の視線が突き刺さり、身体が硬直して口を開くことすらままならなかった。

そんな宗太の横顔を見つめながら、椿は考えた。――私にできることは何だろう。どうすれば、この人を助けられるのだろう。

そして次の瞬間、椿は大きく息を吸い込むと、宗太の代わりに声を張り上げた。

「さあ、こちらは旅の行商人・宗太様の品ですよ! 使い勝手よし、値段は手ごろ、見逃せば損をいたします!」

凛とした声が朝の町に響き渡った。通りすがりの人々は、驚きと興味を入り混じえた視線を椿へと向ける。女の口上は珍しく、その姿に釘付けとなる者も少なくなかった。

よりいっそう好奇の目が注がれる中、宗太は気付いた。――椿は、自分を励ますために必死に頑張ってくれているのだと。

胸の奥が熱くなる。委縮していた自分を奮い立たせるために、椿は人々の視線に立ち向かってくれている。その姿は、昨夜の戦いに勝るとも劣らないほど強く、美しかった。

椿の澄んだ声に励まされるように、宗太も少しずつ口を開いた。最初は震えるような声だったが、次第に椿と調子を合わせて商品の名前や値段を叫び始める。

裸の女と、幼い少年――常識では考えられない取り合わせに、町を行き交う人々の視線は完全に二人へと集まっていた。

これまで幾度となく人々から好奇の目に晒されてきた椿だったが、これほど多くの人だかりの中で全裸の身体を晒すのは初めてだった。しかも、その視線の矛先はあまりに露骨で、胸や股間、尻へと正確に突き刺さってくるのを、当の椿が誰よりも敏感に感じ取っていた。

「へぇ、面白れぇ連中だな」

野次馬のように笑った男が一人、興味本位で宗太の商品を手に取ると、そのまま金を払った。

「ありがとうございます」

椿が笑みを浮かべて頭を下げる。その声と笑顔はあまりに美しく、同時にどこか幼さを残した可愛らしさもあり、男は一瞬言葉を失った。

その様子を見ていた周囲の町人たちもまた、老若男女を問わず椿の姿に見惚れてしまう。やがて一人、また一人と足を止め、宗太の商品を買い求める者が現れた。

――そのときだった。

女陰に宿る絶悦が、まるで夜闇の戦場にいるかのように激しくうねり、彼女の内奥を激しくかき回し始めた。

否応なく掻き立てられる性感。椿は必死に耐えた。こんな大勢の面前で果てるなど、あまりに無様である上に、隣で一生懸命に声を張り上げている宗太に申し訳が立たない。

だが椿の想いなどお構いなしに、絶悦は容赦なく女陰を嬲り、愛液を溢れさせた。透明な雫が太ももを伝い、群衆の視線と日光の下に晒されていく。その羞恥

すらも、逆説的に椿の快楽を押し上げていた。もはや宿主と一体化しているこの妖刀は、椿がもっとも感じる瞬間を見計らって動くことで、効率よくその蜜壺か

ら愛液を啜ることを覚えていたのだった。

「ありがとう……ございます」

「どうぞ、ご贔屓に……っ」

お客に声をかけるたび、椿の声音にはわずかに熱がこもり、微かな色香を帯びていく。本人は努めて平静を装っていたが、内側から突き上げる震えが言葉の端々に滲んでしまうのを抑えることはできなかった。

しかし――限界は、唐突に訪れた。

群衆の視線が胸と股間と尻へと突き刺さり、絶悦はそれに呼応するかのように女陰を内側から掻き乱す。熱を帯びた愛液が堰を切ったように溢れ、太腿を伝い落ちていくのを椿自身もはっきりと感じた瞬間。

「……っあ……!」

小さな喘ぎが喉を突いて漏れ出す。椿は慌てて笑顔を作り、客へと頭を下げた。だが、その身体はもう制御できず、わずかに膝を折り曲げ、全身を痙攣させてしまう。

絶頂。

抑えようのない波が椿を襲い、女陰の奥が幾度も強く収縮する。乳首が硬く尖り、蜜の雫がさらに脚を濡らした。

その瞬間を、群衆の何人もが見逃さなかった。

「い、今……」

「おい、見たか……?」

ざわめきが走り、好奇と興奮と戸惑いの入り混じった眼差しが、椿へと一層強く注がれる。

羞恥に顔を赤らめる椿。椿にとって幸運だったのは、自身の醜態を宗太に見られなかったことだった。

少年は目を輝かせながら、必死に商品の名前を叫び、金銭を受け取り、次々と売れていく荷を抱え直すことに夢中であった。隣で椿が小さく身を震わせていることなど、まるで気付いていない。

自分が唯一信頼する人間に痴態を晒さずに済んだことを知り、少し安心する椿。

何とか誤魔化し続けるべく、椿は歯を食いしばって声を繋いだ。

「……ありがとうございます。また……よろしくお願いします」

その熱に揺れる声音は、群衆の耳には甘やかな余韻を残し、まるで女神が与える祝福のように響いていた。

……そうして気付けば、まだ日の高いうちに売り物はすべて完売していた。想像以上の成果に、宗太は信じられないほどの達成感を覚えた。

「やった……売り切れた! こんなのはじめてだよ!」

両親のための薬も薬屋で買うことができ、宗太は心からの笑顔を見せる。その顔はまるで宝を手にした子供のようであった。

そんな宗太の姿を見て、椿の胸にも温かなものが広がった。自分のことのように嬉しく思えたのだ。

――けれど、同時に。

人々の視線の中で果ててしまったあの瞬間を思い返すと、椿の頬は火照り、心臓が締め付けられるほどに早鐘を打った。大衆の前で女のすべてを晒し、あまつさえ快楽に沈んだ己。その恥辱は、忘れたくても忘れられるものではなかった。

だが椿は深く息を吐き、胸の奥にある羞恥を押し込める。

――それでも。宗太の笑顔のためであったなら。

彼がこうして心から笑えるのなら、自分がどれほど辱めを受けようと構わない。そう自分に言い聞かせることで、椿はようやく心の均衡を保つことができた。

達成感に浸る宗太の横で、椿が静かに微笑んでいたそのとき――宗太はふいに背筋を冷たいものが這うのを感じた。

「……?」

なんだろうと思いながらも、咄嗟に後ろを振り向く。何かに見つめられていたような気がしたが、そこには誰もいなかった。

「どうしましたか?」

椿が小首をかしげて尋ねる。

「いや……何でもないよ」

宗太は笑みを取り繕った。きっと視線を浴び過ぎて神経が張り詰めているのだろう。深くは考えず、今はただ商売の成功を素直に喜ぶことにした。

本来ならば、宗太と椿はもう一泊して、翌日に帰路につくつもりであった。だが昼のうちにすべての商品が売れ、薬まで買えた今となっては、町に留まる理由はない。

「一刻も早く、父さんと母さんに薬を届けたいんだ」

宗太は迷いなくそう言った。その顔は期待と喜びに満ちている。

椿は静かに頷いた。

「……わかりました。では参りましょう」

こうして二人は、まだ日が高いうちに町を後にした。宗太は軽やかな足取りで歩き、時折鼻歌まで口ずさんでいる。その背を、椿はあたたかい気持ちで見詰めながら、後ろについて歩いていた。

だがその二人の姿を、遠くから見つめる人影があった。町で彼らを観察していた影――今度は距離を保ちながら尾行していた。

夜になり、宗太と椿は野宿をすることにした。草原に腰を下ろし、焚き火を囲む。宗太はすぐに眠りにつき、幸せそうな寝息を立てる。その寝顔は無垢で、年相応の幼さが感じられた。

しかし隣に座る椿の表情は正反対であった。神妙な面持ちで宗太の寝顔を見詰め、何かを思案しているかのようだった。

そのときだった。――ふと、背後に冷たい気配を感じる。椿は振り向きもせず、静かに声を発した。

「……何をしに来たのですか」

間を置かず、女の艶めいた声が闇に溶けた。

「つれないねぇ。あたしとあんたの仲だろう?」

声の主が姿を現す。月明かりに浮かび上がったのは、黒い着物を纏った女だった。

その着物の袖は短く、腕の七分ほどしか覆われていない。右の裾には足の付け根まで深い切れ込みが入り、月光に照らされた生足が大胆に露わになっていた。さらに襟元は肩近くまで大きく開かれ、そこから覗く豊満な胸の谷間が嫌でも目を引いた。

欲情を誘う姿でありながら、その女の笑みには人ならざる冷たさがあった。

「昨日から……あなたの気配がしていました。――桔梗」

椿の口から静かにその名が洩れた。

女は愉快そうに笑い、唇を艶めかしく歪める。

「気付いてたのかい。さすがは椿だねぇ」

桔梗が軽く手を振る。

すると闇の中から、ざっ……と草を踏む音が広がり、十人以上もの男たちが姿を現した。皆、武器を携え、椿を囲むように立ち並ぶ。

だが椿は座ったまま、わずかに視線を巡らせただけで、怖気づく様子は微塵もなかった。

「……あたしが言いたいことは分かるだろう?」

桔梗が挑発的に笑みを浮かべ、続ける。

「また、あたしたちと一緒に過ごしましょ。――討伐隊にいたときのようにさ」

椿は無言のまま。

桔梗とその周囲に立つ男たち――彼女らはかつて、椿と共に鬼と戦った討伐隊の一員だった。

そして同時に、鬼から助け出された椿を、さらなる地獄へと追い詰めていった張本人でもあった。

椿は目を伏せ、小さく息を吐いた。

「……こんなことをするなんて。随分と落ちぶれましたね、桔梗」

「だってさぁ、幕府の連中って冷たいじゃない?」

桔梗は肩をすくめ、わざとらしく嘆息した。

「あんなに命を張って頑張ったのに、大した褒美もくれない。だったら、力を使って好きなように生きた方がいいでしょ?」

その声音には怨嗟と享楽が入り混じっていた。

酷い扱いを受けていたとはいえ、かつては共に国を守るため剣を振るった同志――それがいまや山賊として人を脅かす存在に成り果てている。

椿の胸に、重く、鋭い痛みが走った。

「でもさ――あの頃は毎日、楽しかったわよね」

桔梗の声音は、どこか甘く懐かしさすら帯びていた。

椿の顔に、苦虫を噛みつぶしたような陰が走る。

「あたしたちが課した理不尽な修行を、逃げることもできずにただ耐えるしかなかったあんた。あれは最高に面白かったわ」

桔梗は楽しげに目を細め、さらに続ける。

「快楽と羞恥に喘いで、ありとあらゆる辱めを受ける――あんたはこれ以上ない玩具だったよ」

椿はその挑発に一言も返さない。ただ沈黙し、桔梗の言葉を受け流す。

その無反応さに苛立ったように、桔梗の声が低く鋭くなる。

「分かってるでしょ。あんたはもう逃げられないんだよ」

そのとき、椿はゆるやかに桔梗へ視線を向けた。

「……私はどうなっても構いません。ですが――この人に危害を加えることだけは、しないでください」

その横では、宗太が何も知らぬ顔で、幸せそうに寝息を立てている。

椿は昨日の時点で、桔梗たちが自分たちをつけ狙っていることに気付いていた。桔梗は目的のためなら手段を選ばぬ女。下手に抵抗すれば、宗太の身に危険が及ぶことは明らかだった。

だからこそ椿は、自らを差し出すことで宗太の無事を確実にしようと覚悟していた。

桔梗はにやりと笑みを浮かべる。

「いい心がけだねぇ。でも――あんたの言うことを、ただで聞くと思ってんのかい?」

その言葉に、椿の瞳が細く鋭く光った。桔梗を睨み据えたまま、再び口を閉ざし、押し黙る。

桔梗は懐から一枚の紙を取り出した。月明かりに照らされ、薄く揺れるその紙片を椿の目の前に突き出す。

「これが何だか、分かるわよね」

椿の目が細められる。――呪いの契約書。

罪人を裁くため、幕府の密儀に用いられる禁断の術具。呪いをかける側と、かけられる側が双方ともに名を記すことで、強力な呪縛が生じる。内容は契約を仕掛けた者にしか明かされず、受ける側には知ることはできない。

その紙の片側には、すでに「桔梗」の名が記されていた。

椿の眼には内容が霞むようにしか映らず、ただこれが呪いの契約であることだけが理解できた。

桔梗はにたりと笑う。

「あたしと呪いを契約しな。そうすりゃ、そいつは見逃してやるよ」

この話を飲んでしまえば、何をされるか分からない。だが椿に残された道は、ただ一つしかなかった。

「……約束は必ず守ってください」

椿が低く告げると、桔梗は宗太の方へと鋭い視線を投げた。

「あんたこそ。言うこと聞かなかったら、どうなるか分かってるだろう?」

人質を取る卑劣なやり口に、椿の胸に怒りが燃え上がる。しかし表情は変えない。

「そうだ、いいことを思い付いたよ」

桔梗は手に持った小刀で近くの木に「さよなら」と字を掘った。

「これを見たガキの顔が見てみたいねぇ」

椿と引き離される宗太を想像し、にやにやと笑う桔梗。

そして桔梗はゆるりと歩み寄り、しゃがみ込むと座ったままの椿の顔を覗き込む。二人の視線が鋭く絡み合った。

「……ガキを起こすんじゃないよ」

そう言うなり桔梗は、どこからか取り出した紐を手にすると、椿の股間から突き出る柄にするりと巻きつけた。

ぐい、と引かれた瞬間、柄を通じて鋭い刺激が椿の全身を走り抜ける。喉奥まで声がせり上がったが、必死に噛み殺す。

桔梗はくすくすと笑い、立ち上がると紐を軽く引いた。

「ほら、ついてらっしゃい。契約は、あたしたちの拠点に帰ってから……ね」

敏感な柄を引かれる度、椿の身体は小さく震える。唇を噛みしめ、声を押し殺しながらも歩を進めるしかなかった。周囲を囲んだ十数人の男たちが、その一部始終を嘲笑混じりに眺めている。

――宗太様。これ以上はご一緒できません。どうか……無事でいてください。

心の内でそう詫びながら、椿は闇の中へと連れ去られていった。

その場に残された宗太は、なおも無垢な寝息を立て続けていた。

第九章 契約

椿は桔梗とその一味に連れられ、闇の中を歩かされていた。

股間から伸びる紐は桔梗の手に握られ、気まぐれに強く引かれるたび、敏感な柄が刺激され、椿の身体は反射的に震える。その様子を見て、桔梗はおかしそうに唇を歪め、男たちも下卑た笑い声をあげた。

「ほら、顔をしかめたって無駄さ。あんたの身体は正直だねぇ」

道中、何度も笑いの種にされながら、ようやく辿り着いたのは、木々の奥深くに隠された拠点であった。拠点と言っても少し開けた場所に古い簡素な小屋があるだけで、椿はその前に立たされた。周囲に人家などはなく、宗太のいる野営地からも随分と離れている。

ここで戦えば、宗太に被害が及ぶことはない――そう理解しつつも、刀を抜けぬ己の身で、かつての討伐隊の面々を相手に勝てるはずがないことも椿は十分に分かっていた。

(……私にできるのは、宗太様を巻き込まぬこと。それだけ……)

椿は己の心を必死に律し、耐え続けるしかなかった。

「さて」

桔梗がわざとらしく声を張った。月明かりに照らされながら、懐から一枚の紙を取り出す。白地に怪しく揺らめくその紙は、呪いの契約書。桔梗の名がすでに記されており、後は椿の筆跡を刻むだけで、新たな呪縛が完成する。

「契約の時間よ」

桔梗は紙をひらひらと掲げ、椿の方へ見せつけるようにした。

「……っ」

椿は強い眼差しで桔梗を睨み返す。

しかし桔梗はその視線すら楽しむかのように、後ろへ視線を流す。

「なぁ、みんな。久々に見たいだろう? 椿の情けない姿」

「へへ……そりゃそうだ」

「また泣き叫ぶ顔が拝めるってわけか」

周囲の男たちがニタニタと笑い、卑俗な声を漏らした。椿の胸は怒りで煮えたぎる。だが同時に、かつての日々が脳裏をよぎり、胸の奥が冷たく凍るような絶望に染まっていった。

桔梗が椿の前に立ち、ゆっくりと腰をかがめる。彼女の目はいやらしい光を湛えていた。

「ねぇ椿。あんた、自分で字を書くとき、どうするんだっけ?」

その問いかけは、かつて幾度も椿を辱め、弄んできた日々の再現にほかならなかった。怒りと屈辱が胸を焼く――またこの地獄が戻ってきてしまったのか、と椿は心の底で絶望を噛みしめた。

楽しそうにこちらを見据える桔梗を、椿は鋭い眼差しで睨みつけた。

だが次の瞬間、彼女はゆっくりと立ち上がると、桔梗に背を向ける。そのまま脚を大きく開き、腰を深くかがめて――桔梗に向けて尻を突き出した。

「……」

その姿を前に、桔梗の唇が愉悦に歪む。

「ふふ、よく分かってるじゃないか」

満足げな声音。

桔梗は鼻で笑い、吐き捨てるように続けた。

「しかし相変わらずひどい恰好だねぇ。そんなんでよく人前に出られるもんだ」

椿の頬が怒りで赤く染まる。だが刀を抜けぬ今、反論の声すら呑み込むしかなかった。

「服も着れず、こんなところから刀を生やすなんて」

桔梗は指先を伸ばし、椿の股間から突き出る柄を爪でなぞる。

「それにあの昼間のざま…衆人の前で逝き果てるとは、私なら恥ずかしくて死んじゃうよ」

ひやりとした爪先が敏感な表面をなぞり、柄からは陰核と同じ鋭い快感が全身へ突き抜ける。椿は思わず喉を鳴らしかけたが、必死に唇を噛み締め、声を押し殺した。

「……筆を、お願いします」

震える声で、椿はかすかに告げた。

桔梗はにやりと笑うと、近くに控える男へ顎をしゃくる。

「おい、筆を」

渡された筆の先には、すでに黒々とした墨が含ませてあった。

「ほうら」

桔梗は愉しげに囁くと、突き出された椿の尻を開き――そのまま筆の先端を椿の肛門へ突き入れた。

「――っ、う」

衝撃に、椿の身体が小さく震える。

かつて「修行」と称して繰り返された調教の記憶が、嫌でも蘇る。耐えようとする意思とは裏腹に、股間からは甘い液体がじわりと溢れ出してしまっていた。

「……はははっ!」

その様子を見て、桔梗が楽しげに笑う。

「見ろよ、あれを」

「また濡らしてやがる……!」

周囲の男たちも嘲りの声を重ねる。

椿は悔しさと恥辱に全身を震わせながら、必死に己の心を繋ぎ止めるしかなかった。

「ほら、書きな」

桔梗は薄笑いを浮かべながら、一枚の紙を椿の足元へ投げた。

呪いの文様が刻まれた契約書。はらりと舞った紙は、椿の前に落ちて静かに横たわる。

「……っ」

大勢の視線に晒されながら、椿は肛門に突き刺さった筆を握り締めるようにして、震える腰を動かし始めた。筆先が紙に触れ、墨が擦れ、か細い文字が並んでゆく。

だが、その間も絶悦は容赦なく椿の女陰をかき回し、愛液を啜っている。脚の内側を伝って滴がこぼれ落ちるのを止める術はなかった。

「はは……こんなことしながら感じてるなんて、お前は本当にど変態だねぇ」

桔梗の言葉に、周囲の男たちの笑い声が重なる。

椿は奥歯を噛み締め、羞恥と快感に震えながらも、なんとか最後まで名前を書き終えた。

「よくできました」

桔梗は嘲弄を含んだ声でそう言うと、ぐいと筆を引き抜く。椿の身体がびくりと震え、喉から押し殺した声が漏れた。

桔梗は地面に落ちた契約書を拾い上げ、両の眼で確認する。そこには、呪いをかける者とかけられる者――双方の名が確かに記されていた。

次の瞬間、紙は怪しく光を放ち始めた。

「――っ!」

胸元に走った鋭い痛みに、椿は呻き声を上げて身を折る。焼き印を押し当てられたような激痛。全身から汗が噴き出し、爪を地面に食い込ませるほど身体を強張らせて必死に耐えた。

やがて光が収まると同時に、痛みも消えていった。

椿の胸元には黒々とした呪印が浮かび上がり、薄く脈動を繰り返している。

「はぁ……はぁ……」

肩で荒く息をつく椿。その身体は、立っているのもやっとだった。

「普通の人間なら、かけられた瞬間に命を落としかねないくらいの呪いなんだけどねぇ。意識を失いもしないなんて……さすが椿だわ」

桔梗はさらりと、とんでもないことを口にする。

椿は苦痛に歪む顔を上げ、彼女の右手の甲を見た。

そこには、自分と同じ呪いの印がくっきりと刻まれていた。

「じゃあ、試してみましょ」

桔梗は右手をすっと持ち上げ、握り締めた。途端、契約の紙と同じ妖しい光が彼女の手から溢れ出す。

同時に――椿の胸元に浮かぶ呪印も脈動し、眩い光を放った。

「……っ!」

次の瞬間、椿の身体は石のように硬直した。指先ひとつ動かせない。わずかに呼吸だけはできるが、声を発することも、表情を変えることすらも叶わない。動くのは、かろうじて視線だけ。

「動けないでしょ」

桔梗は楽しげに言いながら、ゆっくりと椿へ近づいた。睨みつけようと必死に目を向ける椿。その視線だけが、彼女の最後の抵抗だった。

「ふふ、そんなに睨んで……余計に可愛いわ」

そんな椿を見てむしろ喜んでいるような様子の桔梗は、動けない椿の身体へ手を伸ばした。

「やっぱり……相変わらずいい身体だねぇ」

桔梗はいやらしい指つきで椿の身体を撫でまわす。胸を鷲掴みにされ、尻を揉みしだかれ、椿の心の奥底には強烈な不快感が広がった。だが抵抗する術はない。

「ここ……触られるの、好きだったでしょう?」

桔梗の指先が椿の下腹部をなぞる。その言葉に、椿の視線が僅かに揺れる。身体は動かせなくとも、心は必死に拒絶し、身構えていた。

椿が鬼から受けた呪いを、桔梗はすべて知っていた。もちろん、椿の膀胱が常に尿で満たされ、常に限界に近い尿意を我慢していることも。椿をより辱める手段として、これほどに便利なものはなかった。

「安心して…いつもみたいに、お漏らししちゃう心配はないわよ」

桔梗は意地悪く囁きながら、椿の下腹をぐっと押し上げた。

「……っ!」

限界を超えた尿意が、全身を焼き尽くすように襲いかかる。椿の顔が苦悶に歪むが、声を発することもできない。

「出したいのに、出せない……うふふ。辛いでしょう?」

桔梗は愉快そうに言いながら、膨れ上がった下腹部をさらに押し込む。椿の内側から悲鳴が上がるような激痛が走る。だが膀胱は空になることなく、常に満ちたままだ。

「声も出せず、漏らすこともできず……ただ苦しむしかないのよ」

桔梗は狂気を孕んだ笑顔を浮かべ、何度も下腹を指で突きながら、ひとしきり椿を弄んだ。下腹部と同時に椿の陰核や乳首も触り、動けない椿を苦しめていく。

「楽しくなってきたわねぇ……」

彼女の目がぎらつき、楽しげな残虐さを帯びる。

「――じゃあ、ここからが本番」

桔梗の手が椿の股間に触れる。柄に指がかかった瞬間、鋭い快楽が椿の全身を駆け抜けた。

「さて――」

桔梗は柄を一気に引いた。

絶悦が椿の女陰から八割ほど引き抜かれる。刹那、背骨の奥から脳天へと突き上げるような激烈な快楽が炸裂した。叫び、暴れ出したい。だが身体は一切反応しない。内側で爆発する熱と衝撃に、ただ声にならない声を搾り出すしかなかった。

「……ふふふ」

桔梗は薄く笑い、今度は絶悦を容赦なく椿の中へ突き戻した。

「――ッッ!」

再び爆発的な快楽が走る。胸を突き破ってしまいそうなほど心臓が跳ね、視界が白く弾ける。

桔梗は楽しむように、抜き、突き戻し、また抜く。

ぐちゃぐちゃと卑猥な音が響き渡り、刃は椿の女陰を出入りするたびに愛液を散らした。

意識が吹き飛びそうになる。

逃げたい。

だが身体は微動だにせず、ただ快楽の波に翻弄されるしかなかった。

苦しげに息を詰まらせ、目を見開く椿の様子を、桔梗は恍惚とした笑みで眺めていた。

「ふふ……いい顔をするわね。さっきあんたにかけた呪い、教えてあげよっか」

桔梗は柄を操りながら、愉快そうに言葉を紡ぐ。

「これはね――緊縛の呪い。発動すると、対象はほとんど動けなくなる。抵抗も、逃げることも、一切できない。ただ感覚だけはそのまま残るのよ。身体は石になっても、疼きは消えない。すごいでしょ?」

その説明をしながらも、絶悦の抜き差しを止めることはない。硬直した身体を容赦なく責め立てる刃が、椿の奥をえぐり、甘美で残酷な快楽を与え続けた。

もはや椿の視線は桔梗に向ける余裕もなく、ただ押し寄せる感覚に耐えるだけになっていた。

「でもね……本当にすごいのは、ここからよ」

桔梗は声をひそめ、次の瞬間、絶悦を勢いよく椿の股間へ突き刺した。そして柄を握る手を放す。

刹那、椿の身体に襲いかかっていた快楽の暴力がふっと途絶えた。思わぬ静寂に、わずかばかりの安堵を覚える椿。

「――開放」

桔梗が右手を開くと、呪印から妖しい光がぱっと弾けた。

その瞬間。

椿の身体が一気に解き放たれる。自由を取り戻したはずの身体を、しかし待っていたのは解放感ではなかった。

「っ――あああああああああッ!」

全身を貫いたのは、それまで蓄積していた快楽の奔流。硬直していた間に受けていたすべての刺激が、再び一斉に炸裂したのだ。

身体中が爆ぜるような衝撃。女陰からは愛液と潮、そして尿が絶え間なく噴き出す。床を濡らす音と、噴き上がる飛沫が自分の顔にも届いているのに、椿の意識はその事実を受け止めきれなかった。のたうち、転げ回りながら連続して絶頂を繰り返す。

四肢は勝手に痙攣し、手足の先まで灼けつくような熱が駆け抜ける。背中が弓なりに反り、腰が跳ね上がるたび、膣の奥から鋭い快感が爆ぜた。喉から絞り出される声はもはや言葉ではなく、苦鳴とも嬌声とも区別できない叫び。

羞恥や抵抗の意思など、とっくに快楽の渦に押し流されている。頭の奥で「見られている」という認識だけが微かに残っているのに、身体は止まらず、次の波に呑み込まれるたびに腰を揺らしてしまう。涙と涎で顔を濡らし、声を張り上げながら、椿はただ無様に果て続けた。

そんな椿を見て、周囲の男たちは、指をさし大声で笑っていた。

「緊縛の開放とともに、それまでの刺激が一斉にもう一度押し寄せる……ね? 説明どおりでしょ」

桔梗の目の前で、椿はびくんびくんと体を痙攣させ、痙攣の合間にひゅうひゅうと浅い息を吐き続けていた。胸は大きく波打ち、視線は焦点を失って宙を彷徨っている。なおも余波が容赦なく襲いかかり、そのたびに身体は小刻みに跳ねた。

「…………っ……!……あっ……ぁぁ……!………っ……ぅ………………」

椿はあまりの暴力的な快楽に、ついに耐え切れず意識を手放した。閉じた瞼の下からは、なお涙の粒が溢れ続けていた。

「せっかく丁寧に教えてあげたのに……聞いてないのね」

桔梗は肩をすくめて笑った。

「まあいいわ。これからその身体に、嫌でも覚えさせてあげるから」

彼女の唇に浮かんだ笑みは、もはや人のものではなかった。狂気に染まった愉悦の表情。その視線は、完全に椿という人間を「玩具」としてしか見ていなかった。

第十章 捜索

「……ふぁぁ……」

宗太は大きく伸びをして目を覚ました。野宿の冷たい地面にもかかわらず、昨夜はぐっすりと眠ってしまった。昨日の商いがうまくいった達成感が、心を満たしていたのだろう。

「よく寝た……」

久々に気分よく目覚めた宗太は、隣にいるはずの椿へ声をかけようと顔を向けた。

だが。

そこに椿の姿はなかった。

「……あれ?」

周囲を見回す。昨夜まで確かに隣にいたはずの椿が、どこにもいない。

「……花でも摘みに行ったのかな」

そう自分に言い聞かせて、荷を片付けながら待つことにした。すぐ戻ってくるだろう、と。

――だが、時間が過ぎても椿は現れなかった。

「……おかしいな」

胸の奥にざらつく不安が広がり始める。宗太は立ち上がり、辺りを見渡しながら声を張った。

「椿さん! どこにいるの!」

木々に吸い込まれる声。だが返事はない。

そのとき、ふと視線の先にある木の幹に何やら刻まれているのに気づいた。近寄ってみると、刃物で削ったような文字がそこに残されていた。

――「さよなら」。

宗太の呼吸が止まった。

その一文字一文字は、あまりにも冷たく、残酷に胸へ突き刺さる。

「……う、そだろ……?」

指先が震える。心臓を鷲掴みにされるような痛みに、膝が勝手に揺らいだ。

昨日まで一緒に頑張ってきたはずだ。笑い合い、支え合ったはずだ。それなのに――椿は自ら去ってしまったのか。

深い悲しみと絶望が、宗太の胸を容赦なく締めつける。

自分は嫌われてしまったのだろうか――そんな思いが頭をよぎり、息が苦しくなる。

けれど宗太は必死に首を振った。

「……いや、きっと……きっと何か事情があったんだ」

そうでなければならない。そうでなければ、今まで一緒に過ごした時間がすべて嘘になってしまう。必死に思考を塗り替えながらも、胸の痛みはどうしても消えなかった。

悲しみから立ち直れぬまま、宗太は荷を背負い、帰路についた。

一歩進むたびに、椿との思い出が脳裏をよぎった。思い出すたびに胸が温かくなり、そして同時に鋭く締めつけられる。

「……椿さん……」

その名を呟きながら、宗太はとぼとぼと歩き続けた。

……数日かけて、ようやく故郷の村が近づいてきた。見慣れた山々が宗太を迎え入れる。

宗太の故郷は、山間にひっそりと佇む小さな村だった。村人はわずか三十人ほど。互いの顔を知らぬ者はなく、助け合いながら細々と暮らしてきた。歩きなが

ら宗太は、きっと自分の帰りを待っているであろう両親のことを思い浮かべる。あの温かな笑顔に会える――そう信じていた。

だが、近づくにつれて胸に不穏なざわめきが広がる。

村の周囲に漂う焦げた匂い。遠目にもわかる建物の崩れた屋根。宗太は嫌な予感に駆られ、思わず駆け足になった。

「な、何があったんだ……!」

息を切らせ村に飛び込むと、荒れ果てた光景が広がっていた。地面には壊れた道具や散乱した荷物。畑は踏み荒らされ、家々の壁には斬りつけられた跡が生々しく残っている。

知り合いの村人を見つけた宗太は、慌てて駆け寄った。

「どうしたの、これは……!?」

その村人は驚いたように振り向き、宗太の姿を認めると安堵の笑みを浮かべた。

「宗太か……! 無事だったのか! よかった、本当に……!」

話を聞くと、ちょうど昨日、山賊の一団が村を襲ったのだという。

建物は壊され、蓄えていた食料や家畜はことごとく奪われた。

「……まさか……!」

宗太の胸に冷たいものが走る。言葉を最後まで待てず、村人の制止を振り切って駆け出した。

自分の家の前に立つと、手が震えているのがわかった。恐怖と期待がないまぜになり、息を呑む。

そして意を決して、勢いよく扉を開け放った。

「父さん! 母さん!」

そこには――宗太が村を出たあの日と同じように、布団に身を横たえていた両親の姿があった。

驚いたように顔を上げ、次の瞬間、二人は宗太を見てゆっくりと起き上がった。

「宗太……! おまえ、生きて……!」

「帰ってきたのね……!」

堰を切ったように涙が溢れ、宗太は両親に抱きついた。温もりが確かにそこにある。胸の奥の恐怖がほどけ、安堵の嗚咽が止まらなかった。

「よかった……本当に……! 二人とも無事で……!」

しばし抱き合い、互いの無事を喜び合った後、宗太は改めて尋ねた。

「一体……村に何があったの……?」

両親は宗太の問いに、深く沈んだ顔で答え始めた。

「……昨夜のことだ。十人ほどの男どもが押し入ってきてな。皆、恐ろしい形相をしていた……。それを取り仕切っていたのは、黒い着物を着た女だった」

宗太の胸がざわついた。その言葉の先を、固唾を飲んで待つ。

「奴らは村人を皆、広場に集めたんだ。逃げ遅れた者も捕まって……。もう駄目だと思った。刀を振り上げられ、今にも首を刎ねられるところだった」

父の声が震えている。宗太は息を呑んだ。

「じゃあ……どうしてみんな、生きて……?」

母が顔を曇らせ、苦しげに続ける。

「……山賊たちと一緒にいた、別の女の人が声を上げて止めたのよ。『殺すのはやめなさい』って……」

「女……?」

宗太の眉がひそめられる。

「そう……不憫な姿をした方だった。裸にされて、両腕を背中で縛られて……。酷い扱いを受けていたのに、私たちを庇ってくれたの」

宗太の心臓が大きく脈打った。思わず口が乾く。

「それだけじゃない……あの女の人の股からは、信じられないことに……刀の柄が、生えていたの」

――瞬間、全身の血が逆流するような感覚に襲われた。

宗太の脳裏に、ただ一人の名が鮮烈に浮かぶ。

「……椿さんだ」

あの刀を宿す不思議な体。共に旅をして、笑い合い、支え合った相棒。

その椿が――よりにもよって山賊に捕まっている。

全身に激しい動悸が打ち寄せ、宗太は拳を握りしめた。

「あの女は、逃げられぬように山賊の男に捕まっていた。俺たちが切られそうになったときに、凄まじい気迫でそれを振りほどき、山賊の前に立ちはだかったんだ」

宗太の瞳が大きく見開かれる。自分を助けてくれたその女が、最後まで抵抗してくれたという事実が胸に突き刺さった。

そして、宗太の両親は、昨夜の出来事を語り始めた――。

……拘束されたまま、それでも裸の女――椿は声を振り絞った。

「村人には手を出さないでください! こんなことをしては、あなた方は鬼と同じです!」

必死の叫びに、山賊たちが一瞬たじろぐ。だがその前に立つ黒い着物の女は、露骨に苛立ちを見せた。

「……生意気な女ね」

その女が右手を掲げると、不気味な光が掌からあふれ出す。次の瞬間、椿の身体はびくりと震え、まるで見えぬ糸に絡め取られたかのように動きを止めた。首すら動かせず、椿は呼吸をするだけで精一杯だった。

着物の女はしばし椿を眺めていたが、ふいに愉快そうに笑った。

「いいことを思いついたわ」

その言葉と同時に周囲の山賊に顎をしゃくる。命じられた男たちが椿の口をこじ開け、ひしゃくに汲んだ水を無理やり飲ませていった。動けない身体では抵抗することもできず、飲み下してしまう椿。

そして着物の女はある一本の道具を持ってこさせた。黒い柄の先に、黒光りする球体が数珠のように連なっている。それは十寸以上もある禍々しい棒だった。

「遊戯をしましょう」女の声は冷たく艶を帯びる。「あんたが勝てば、この村人たちは見逃すわ。負けたら……村人は皆、斬る」

突如示された非道な約束に、村人たちの顔は青ざめた。恐怖と動揺がざわめきとなって広がる。

やがて女が右手をひらりと開く。封じられていた力が解け、椿の体ががくりと揺れた。荒い呼吸を整えながらも、彼女はまっすぐに着物の女を睨み据える。

「……私は決して負けません」

その声音には震えが混じっていたが、眼差しには決意があった。

だがすぐに、椿の様子が変わった。腹をよじり、苦しげに顔を歪める。喉から押し殺したうめきが漏れ、身体が前のめりになる。「口から入れたものが全て強力な下剤になる呪い」――それが強烈な腹痛となって襲っていたのだ。

「ふふ……ただの水なのに、あんたの呪いって本当に面白いわね」

着物の女は愉快げに笑い、その黒い棒を掲げた。

「遊戯の決まりを教えてあげるわ。これからこの棒を、あんたの尻穴に奥まで挿し入れ、そして引き抜く。それを――村人の人数だけ繰り返すの。もし一度でも……耐えきれず漏らしたら、その時点で村人は斬る」

あまりに残虐で理不尽な「遊戯」に、村人たちは恐怖に声を失った。

苦痛に耐えながらも、椿は怒りを瞳に宿し、奥歯を噛みしめていた。

「それじゃ1回目ね。早く尻を向けなさい」

着物の女の冷たい声が響く。

裸の女は、怒りと羞恥を抑え込みながら、ゆっくりと腰を屈め、着物の女へと尻を向けた。その背中を見つめる村人たちの目には、恐怖と戸惑いが浮かんでいる。

そして、数珠のように連なった黒い棒の先端が、容赦なく椿の肛門に挿し入れられた。異物が穴を押し広げながら侵入してくる感覚に、椿は顔を歪め、必死に声を抑えるが、身体の奥に伝わる快楽と苦痛が同時に押し寄せ、彼女の脚を震わせていた。

やがて十寸以上もある黒い数珠がすべて胎内に収まった瞬間――着物の女は不意にそれを一気に引き抜いた。

「――ッ!!」

絶叫とも喘ぎともつかぬ声が漏れ、椿は腰を砕かれるように震えた。快楽と同時に襲いかかる排泄衝動に必死に堪える。村人たちは目を逸らしながらも、彼女が漏らさぬよう耐え抜いたことに驚きの息を呑んだ。

だが、息をつく間もなく二度目の挿入が行われる。再び押し広げられる苦痛と、奥を擦られる甘い刺激。

「ん……くっ……あぁ……」

声を押し殺しながらも、椿は必死に耐える。

集められた村人は三十人ほど。その前で、何十回にも及ぶ挿入と引き抜きが繰り返された。椿の脚はふらつき、肩で荒く息をしながらも、なお排泄欲に耐え続けている。その姿に村人は胸を締め付けられ、目を逸らすこともできずにただ見守るしかなかった。

「これが最後よ」

着物の女が愉しげに告げ、棒を再び椿の肛門へ押し込む。椿は唇を噛み、震える声を押し殺しながら、その刺激を必死に堪える。

「それにしても、よく耐えるわね」

着物の女の指が、椿の股間から生えた異様な柄を撫でた。びくびくと跳ねるように反応する椿。さらに女は、肛門に差し込んだ棒を抜き切らない程度に前後へと揺さぶり、その動きに合わせて柄を弄ぶ。

「や、あぁっ……! ん……!」

椿は抑えきれぬ声を漏らし、必死に堪えながらも身を震わせた。

そして突如、棒が奥深くまで突き刺される。次の瞬間、それは容赦なく一気に引き抜かれた。

「ひあぁぁぁっ――!!」

叫び声のような喘ぎが迸り、椿は尻を高く突き上げたまま床に崩れ落ちる。すでに限界に達している肛門は、今にも決壊しそうにひくひくと収縮を繰り返す。それでも彼女は最後まで排泄物を漏らすことなく、限界を超えて必死に耐え抜いた。

その様子を見て、着物の女は「あははは!」と楽しげに笑い声をあげた。その狂気じみた笑いに、村人たちはさらに恐怖を募らせ、身を寄せ合って震えた。

ひとしきり笑い終えた着物の女は、椿に向かってこう言った。

「よく耐えたわね。村人は見逃してあげるわ」

それを聞いて、村人たちは一斉に安堵の吐息をもらした。胸を撫で下ろし、互いに顔を見合わせながら、辛うじて助かったことを喜ぶ。

だが次の瞬間、着物の女は冷ややかな笑みを浮かべた。

「じゃあこれはおまけね」

そう言うと、尻を高く上げて倒れ込んでいた椿の肛門へ、再び黒い数珠の連なった棒を突き刺した。

「――あぁっ!」

不意の刺激に、裸の女は声を上げ、身を強ばらせる。

棒は容赦なく動かされた。すさまじい速さで何度も抜き差しされ、そのたびに女の喉から喘ぎが漏れる。

「やめ……っ、あぁ……!」

村人たちは目を逸らすこともできず、その惨状をただ震えながら見守るしかなかった。

「もう遊戯は終わったから……盛大に出しなさい」

着物の女の声が響いた刹那、棒が勢いよく引き抜かれる。

「――――っ!!!」

椿は絶叫に似た声をあげ、肛門から大量の排泄物を吐き出した。轟音と共に土を濡らすその光景に、村人たちは息を呑み、ただ唖然と立ち尽くす。

対照的に、着物の女と山賊たちは腹を抱えて笑った。

「あははっ! いいものが見れたわ。――さあ帰るわよ」

そう言い残し、着物の女は村中の食糧を奪わせると、満足げに引き上げていった。

裸の女はなおも力尽きたように地に伏していたが、やがて股間から生える柄に紐を結び付けられ、その紐を山賊に引かれてよろよろと立ち上がった。

震える足取りで、時に喘ぎ声を漏らしながら、彼女は食糧を抱えた山賊たちの後をついていった。

……父と母の話を聞き終えた宗太の胸に、激しい怒りがこみ上げる。奥歯を噛み締め、拳を握りしめる。

村を襲った山賊に囚えられているのは、間違いなく椿。自分を何度も支えてくれた仲間であり、救いの手を差し伸べてくれた存在だった。

「……椿さんを助けなきゃ」

居ても立ってもいられず、宗太は村を飛び出した。

がむしゃらに山道を駆け抜ける。岩を踏み越え、枝をかき分け、息が上がっても足を止めなかった。椿を探し出すために、ただ一心不乱に山じゅうを駆け回る。

しかしどれだけ走っても、椿の姿は見えない。

気づけば、あたりはすっかり暗くなっていた。森の中は薄気味悪く、風の音がやけに大きく耳に響く。自分がどこにいるのかも、もうよく分からなかった。

やがて体力も底をつき、足がもつれて地面に膝をついた。

「くそっ……僕は、なんて無力なんだ……!」

悔しさに胸が押し潰されそうになり、視界がにじむ。滲んだそれは、涙だった。

そのときだった。遠くから誰かの叫び声が響いた。宗太は思わず顔を上げる。疑問と同時に、不安が胸をかすめた。

「……まさか」

嫌な予感に駆られ、音のした方へ足を運ぶ。すると――。

「……あああぁぁぁっ!」

はっきりとした女の叫び声が夜の静寂を切り裂いた。宗太の血が凍りつく。聞き間違えるはずがない。それは椿の声だった。

「椿さんっ…!」

思わず駆け出す宗太。足がもつれそうになりながらも、声の方へと必死に走る。

近づくにつれ、男たちの下卑た笑い声が混じり始めた。そして、それに交じって落ち着き払った女の声も聞こえてくる。

草むらの影に身を隠し、慎重に近づいていく。胸は恐怖と焦燥で張り裂けそうだったが、足を止めるわけにはいかなかった。

焚火の赤い明かりが揺れ、夜の闇を照らし出していた。十人ほどの男たちがその周囲に群がり、笑い声や下卑た声を響かせている。その中心にいたのは、黒い棒を片手にした黒い着物の女と、地面に倒れ伏す裸の女――椿の姿だった。

「……椿さん……!」

思わず声が出そうになる宗太は、慌てて口を押さえた。あたりにいるのは間違いなく、村を襲った山賊たち。ここで見つかれば即座に殺されるだろう。だが目の前で倒れている椿を見捨てることなどできない。

「あー、楽しかった」

黒い着物の女が満足そうに笑い、手にした黒い数珠の連なった棒を軽く振った。

「昨日のあんた、面白かったからまた見たかったのよね」

その言葉を受け、椿はなおも地に倒れ、びくびくと震えたままだった。周囲を見れば、辺りには彼女のものと思われる排泄物がまき散らされ、惨めさを際立たせていた。

宗太の胸に、激しい怒りと悲しみがこみ上げた。喉の奥が焼けつくように熱くなり、拳が震える。

やがて椿が、ぼろぼろの身体を必死に動かし、かすかに上体を起こすと、その瞳で着物の女を鋭く睨みつけた。

「……これで満足しましたか、桔梗」

血の気を失った顔で、椿が言い放った。

桔梗――それが、あいつの名か。宗太は着物の女の方を見る。

「ふふ……まだそんな目ができるのね」

桔梗と呼ばれた女は愉快そうに笑い、片手を軽く上げる。すると周囲の男のひとりが水筒を手に椿へ近づいた。

「まだ満足してないなら、もう1回ね」

桔梗がささやくと同時に、男は椿の顎を乱暴に掴み、水を無理やり口へと流し込む。椿は必死に拒もうとしたが、幾度も排泄を強いられた体では力も残されていなかった。

次の瞬間、椿は「うっ」と声を漏らし、身体を折り曲げてうずくまった。

宗太は息をのむ。椿の体にかけられている呪い――口に入れられたものがすべて下剤に変わる、という恐ろしい術が発動していたのだ。

「……っ……!」

激しい腹痛に顔を歪める椿。その苦悶を桔梗は楽しげに眺めていた。

「いつ見ても面白いわね」

くすくすと笑いながら、桔梗は再び男に指示を出す。

「椿を立たせな」

命じられた男が背中で拘束された腕をつかみ、無理やり椿を引き起こす。汗と愛液と排泄物にまみれた身体はふらふらと揺れ、立っているのが奇跡のように見える。何度も絶頂と排泄を繰り返させられた疲労に加え、体の奥から突き上げる腹痛が同時に椿を苛んでいた。

それでも、椿の目から決して光は消えていなかった。

「ふふ……」

桔梗が口元を歪め、ゆっくりと右手を握りしめる。その瞬間、彼女の手が妖しく光を帯びた。

「……!」

途端に、椿の体がぴたりと硬直した。目はかすかに動いているが、手足は一切動いていない。まるで見えない縄で縛られたかのようだった。

宗太は草陰で息をのむ。――親から聞かされていた話が脳裏によみがえる。椿が動けなくなったと言う、桔梗の謎の力。まさか本当に目の前でそれを見ることになるとは。

「頑張って耐えてね?」

桔梗が愉快そうにささやいた。

次の瞬間、彼女の手に握られた黒い数珠の連なった棒が、無防備な椿の尻穴へ突き刺さる。

「――ッ!」

体は動かず、声もあげられない。逃げられぬまま、尻の奥へ深々と押し込まれる数珠の棒。そのたびに肉の壁を押し広げられ、椿は絶え間なく快楽を送り込まれる。

「ふふ……ふふふ……」

桔梗は笑みを浮かべ、何度も何度も棒を抜き差しした。動けぬ椿の内奥に、その刺激は容赦なく刻まれ、限界を超えた痺れるような甘さと苦痛を重ねてゆく。

やがて桔梗は満足したように息を吐くと、棒をずるりと抜き去り、同時に握り締めていた右手をぱっと開いた。

「――開放」

その瞬間、椿は張りつめていた声帯を震わせ、絶叫をあげた。

「――――ああああああああっ!」

彼女の体は激しく震え、股間からは制御を失った潮と尿があふれ出し、さらに尻からは呪いで溜め込まれた排泄物がまき散らされた。尻穴から全身へ送られた快楽と凄惨な排泄を見られた羞恥に押しつぶされるように、椿はゆっくりと地に崩れ落ちる。

その惨状を目の当たりにして、桔梗と山賊たちは嘲笑を上げた。

「ふふ、いいわねぇ……」

笑い声が焚火の炎と共に夜空へと舞い上がる。

宗太は草むらの中で震えた。目の前で繰り広げられるあまりに残虐な行為に、体の芯が冷え、恐怖が全身を締めつける。――だが同時に、決して揺るがぬ決意が胸に燃え上がった。

(必ず……必ず椿さんを助け出す……!)

恐怖に押し潰されそうになりながらも、宗太の瞳は炎のように強く光っていた。

第十一章 救出

数日後。

宗太は山奥の細い獣道を、一人で台車を押しながら歩いていた。台車の上には大きな荷が山のように積まれている。布で覆われた荷の下には、近くの町で仕入れた酒や食糧がぎっしりと詰まっていた。

「……はぁ、重い……」

額の汗を拭いながらも、宗太の足取りは迷いなく進んでいた。

そのとき、木々の陰から数人の男たちがぬっと姿を現した。腰には刃物、体つきも荒っぽい。宗太の目はすぐに彼らを見て青ざめる。――間違いない。村を襲った山賊たちだ。

「ひぃっ!」

思わず叫び声をあげる宗太。

「おうおう、なんだガキ。いいもん持ってるじゃねぇか」

山賊の一人が台車を覗き込み、にやりと笑った。布の隙間から、酒瓶や穀物の袋がちらりと覗く。

「へぇ、これは上物だな。おいガキ、この荷を置いていけ。さもなくば……分かってるよな?」

刃をちらつかせる山賊。

宗太の肩は大きく震え、今にも泣き出しそうな顔でうなずいた。

「わ、分かりました! 置いていきますからっ……!」

そう言うや否や、宗太は踵を返し、転げるようにその場から逃げ出した。背中は小刻みに震え、声にならない悲鳴を漏らしながら。

「ひゃはは! 弱ぇなぁ」

「思いがけず、いいもんが手に入ったぜ」

山賊たちは高笑いしながら、台車に群がった。

だがその少し離れた森の影で、走り去ったはずの宗太が、振り返りながら小さく口元を歪めていた。

――にやり、と。

その夜。

山賊たちの拠点では、焚き火の赤い火がゆらゆらと夜闇を照らしていた。

ある者は地面に大の字になって高いびきをかき、ある者は酒瓶を抱えて、くだを巻きながらふらついている。普段なら交代で見張りを立てるはずの山賊たちだが、今宵に限っては全員が酒に溺れ、警戒などとうに忘れていた。

――がさり、と草を踏む音。

拠点から少し離れた木陰で、宗太はじっとその光景を見つめていた。瞳に迷いはなく、固い決意だけが宿っている。

宗太は、先日の商いで得た金を使い、ありったけの強い酒と食料を町から仕入れていた。そして、病弱な両親を看病してきた日々で身につけた薬の知識を活かし、酒や食糧の一つ一つに眠り薬を仕込んでいたのだ。

「……うまくいった……」

小さく息を吐く宗太。

あえて山賊に荷を奪わせたのも、すべては計画のうち。狙いどおり、山賊たちは罠の酒と食料に飛びつき、今や誰もまともに動けなくなっている。

計画の第一段階は、無事に成功した。

だが宗太は気を緩めなかった。

「問題は……ここからだ」

月明かりに照らされたその横顔には、幼さと同居する強い決意が浮かんでいた。

宗太は息を殺しながら、身を低くして岩陰から拠点へと近づいていった。

――まずは、椿がどこにいるのかを探らねばならない。

胸の奥で鼓動がやけに大きく響いている。

そのとき、酒に酔ってふらつく山賊たちの声が耳に届いた。

「桔梗のやつ、なんで俺たちも混ぜてくれねぇんだよ……」

低い声でぼやく男。

宗太は思わず足を止め、耳をそばだてた。

「俺たちは外に放り出しておいて、自分は椿と『お楽しみ』なんだぜ」

もう一人が酒瓶を振りながら吐き捨てるように言った。

――椿。

その名が聞こえた瞬間、宗太の心臓は跳ね上がった。喉の奥が渇き、手のひらがじっとりと汗で濡れる。

「仕方ねぇだろ。あの女の言うことを聞かねぇと後が怖い。……まあいいさ。酒も手に入ったことだし、今夜は野郎だけで楽しもうぜ!」

「おう、飲め飲め!」

どん、と酒瓶がぶつかる音が響き、男たちは互いにぐいぐいと酒をあおり始めた。

宗太は、荒い息を必死に抑えながら、心の中で呟いた。

――椿さんは、この先の小屋に……でも、『お楽しみ』って…?

酒に酔い、完全に油断している山賊たちの間を縫うように、宗太は慎重に足を運んだ。

暗闇の中、小屋の影が近づいてくる。

椿がそこにいる。

確信に近い思いを胸に、宗太はさらに身を低くし、静かに小屋へと忍び寄っていった。

そしてついに目的地にたどり着いた宗太は、林の影に身を潜め、ゆっくりと小屋の裏へと回り込んだ。

古く簡素な板張りの壁はところどころ傷んでおり、指先ほどの小さな穴が開いていた。そこからなら、中の様子を伺えそうだった。

息を整え、宗太はそっと穴に目を寄せる。

視界に飛び込んできた光景に、思わず胸が大きく波打った。

――椿さん……!

そこには、両脚を折り曲げ股を大きく開かれたまま、縄で固定され天井から吊られた椿の姿があった。

疲弊しきった様子で、身体中の皮膚を伝う汗と、女陰から滴り落ちる透明な液体が、彼女が受けてきた屈辱と苦難を雄弁に物語っていた。

宗太の喉がひりつく。怒りと悲しみと焦燥が一度にこみ上げ、拳が震えそうになるのを必死に抑えた。

そのとき、視界の端にもう一人の影が映った。

艶やかな黒い着物をまとい、妖しい色気を漂わせる女が、吊られた椿の隣に並んだ。

――桔梗……!

宗太の脳裏に、あのとき見た光景がよみがえる。村を蹂躙し、椿を弄んだ女。

桔梗は酒瓶を片手に、頬を紅潮させ、上機嫌に鼻歌を歌っていた。揺れる提灯の明かりに照らされたその姿は、残酷でありながらどこか陶酔しているようにも見える。

幸いなことに、桔梗は酔いに浸りきっており、こちらの存在には気付いていない。

「まだまだ二人で楽しみましょうね」

桔梗は吊るされた椿の頬に指先を這わせ、甘やかすように囁いた。

椿は荒い息を繰り返しながらも、ただ無言で彼女を睨みつける。返事をしないことこそが、せめてもの抵抗だった。

「ふふふ……強情ね」

楽しげに笑った桔梗は、ゆっくりと右手を掲げる。その手が妖しく光を帯び、ぎゅっと握られた瞬間、椿の全身が石のように硬直した。足の指一本すら動かせない。

――またあの力……!

穴から覗いていた宗太は息を呑んだ。

「こんなに濡らして…あんたも嬉しいだろう?」

これまで散々嬲られた椿の女陰からは、その意志に反して愛液が溢れ出ていた。桔梗は嗜虐的な笑みを浮かべ、椿の股間に手を伸ばす。そこから突き出る柄を強く握り込んだ。

「……っ!」

動きを封じられた椿の口からは、押し殺した呻きしか漏れない。敏感な場所を弄られ、望まぬ快楽と屈辱に全身が震える。

「もう……待ちきれないわ……」

桔梗は熱に浮かされたように頬を紅潮させ、胸を上下させながら呟いた。吐息は甘く湿り、まるで自らも術にかかったかのように、心ここにあらずといった有様である。

次の瞬間、彼女は吊るされた椿の股間の柄を持ち直すと、自らの女陰へとゆっくりと擦りつけ始めた。

――な、何を……!

宗太は穴の奥のその異様な光景を目撃し、喉が張りついたように声が出ない。目を逸らそうとしても、恐怖と怒りと羞恥がないまぜになった衝撃に、視線を外すことすらできなかった。

「椿……挿れるわよ……」

低く艶を帯びた声が焚火の音をかき消す。桔梗は陶然とした顔で腰を落とし、柄の先端を自らの花弁に導き入れていく。

「っ……くぅ……あぁぁ……っ……」

ぬかるむような音とともに、桔梗の内側が椿の柄を迎え入れる。わずかに押し広げられた入口がきつく柄を絡め取り、桔梗は背を大きく反らせて震える吐息を漏らした。

「いい……奥まで……んっ…………たまらない……!」

彼女は恍惚の表情を浮かべ、両手で椿の腰を強く抱き寄せる。拘束された椿の体がわずかに揺れ、その度に柄がさらに深く押し込まれた。

吊られたままの椿は、動かすことすら許されぬ身体で無理やりその行為を受け止めていた。瞳には強い拒絶の色が宿っていたが、身体を貫く屈辱と不快感、そして柄を通じて強制的に流れ込む感覚が、心を容赦なく削っていく。

「あぁ椿……! ……もっと……もっとよ……っ」

そんな椿の顔を見つめながら、桔梗は自らの腰を激しく打ちつけ、肉がぶつかる湿った音を響かせながら快楽をむさぼる。その度に椿の身体が吊られた縄に軋ませられ、何重もの責め苦が彼女を苛み続けた。

あまりの光景に息を呑み、身体が硬直する宗太。だが次第に「これは忍び込む好機かもしれない」と気を奮い立たせ、音を立てぬように小屋の出入り口へと移動した。

筵の隙間から中を覗き込み、桔梗の注意が逸れる瞬間を必死に探す。

その間も、桔梗は椿の柄を自らの女陰の中に擦りつけ、恍惚とした表情で腰を動かしていた。

「……んっ……あぁ……! ほら……あんたも、気持ちいいでしょ……?」

緊縛に囚われた椿は返事もできず、ただ瞳に怒りと屈辱を宿すばかりだった。

「やっぱりあんたの身体は、男どもにはもったいないね……」

桔梗は口元にいやらしい笑みを浮かべる。

「どうせあのガキも、結局はあんたの身体目当てでくっついてきたんでしょ? ……外面では殊勝な顔をしてても、心の底じゃあんたを蔑んでるに決まってる。他の人間と同じようにね」

その嘲りの声は、出入り口で息を潜める宗太の胸を突き刺した。

そのときだった。

「……そんなことは……ございません」

緊縛で動けないはずの椿の唇が、かすかに震え、言葉を紡いだ。

「……っ!」

桔梗の目が驚愕に見開かれる。呪いの力に封じられたはずの椿が、声を発している。

「宗太様は……誰よりも……心優しいお方です……」

必死に、途切れ途切れの声で、それでも力強く言い切る椿。

「ぐっ……!」

椿にかけた緊縛の呪いは、知り得る限り最上級に強力な呪いのはず。それに逆らうとは……。桔梗の顔に焦りが見えた。

そのときだった。

先まで外で寝ていたはずの山賊が、寝ぼけ眼を擦りながら宗太の前に姿を現した。

「……んぁ? おい、誰だお前!」

鋭い声が小屋に響く。宗太は息を呑み、すぐに見つかったことを悟った。

(まずい――!)

考えるよりも早く、勢いのまま筵を跳ね上げて中へ飛び込んだ。

「なッ……!」

突然の侵入者に、密着していた桔梗が椿から離れる。その一瞬の隙を逃す椿ではなかった。

「……っ!」

必死に腹に力を込め、ほとんど動かせぬ身体から絞り出すように、尿を桔梗の顔を目がけて放ったのだ。

じょばっと飛び散る液体――だがそれはただの尿ではなかった。椿の身体は尿の成分を自在に変えられる。いま放たれたのは、通常の十倍以上も濃く、鼻をつんざくような強烈な臭気を放つものだった。

「……ッ、な……なんだいこれは……ッ!」

顔に浴びせられた桔梗はたまらず悲鳴をあげ、視線を逸らし、思わず集中を切らした。

その瞬間、椿を縛っていた緊縛の呪いがふっと解け落ちた。

「――ッ!」

束縛から解放された椿の全身を、凄まじい衝撃が襲う。

硬直していた間に溜め込まれていた柄からの快楽が、一気に押し寄せたのだ。

「っあああぁぁぁぁぁッ!」

吊られた身体を仰け反らせ、椿は止めどなく潮を吹き散らす。小屋の床は瞬く間に水音と濃い匂いに満たされ、宗太の目の前で椿は幾度も絶頂を繰り返した。

そんな混乱の最中、椿は必死に声を振り絞った。

「……宗太様……刀を……!」

「椿さん……!」

宗太は一瞬、その姿に胸を痛めた。だが迷っている暇はない。快楽に震える椿の身体に近づき、股間から突き出た柄を一気に抜き取った。

「あぁっ……!」

刹那、柄が抜かれる衝撃で、椿は再び強烈な快楽に飲み込まれた。痙攣し、吊られた身体が激しく揺れる。

宗太は柄を握りしめたまま、迷いを振り払うように動いた。もう椿を信じることしか自分にできることはない。

「……いくよ……!」

叫ぶと同時に、再び柄を椿の女陰へと押し込んだ。

「……ぁぁあああぁぁっ……!」

股間から刀を生やした椿の身体は、いまだ快楽の波から逃れられぬまま、妖力を全身から迸らせる。

「――妖力……開放……! 《九尾》……!」

その声と同時に、絶悦の刀身がぼんやりと赤い光を帯び始めた。やがて椿を中心に炎が迸り、小屋の内部を一瞬にして包み込む。

じゅう、と音を立てて、椿の愛液や潮に濡れた床や壁が次々と燃え上がる。

だが――宗太には、その炎は不思議と恐ろしくなかった。むしろ、自身を守るような温かな焔に感じられた。

先ほど緊縛の呪いから解放されたときに出した潮は椿の身体全体に降りかけられていた。その潮が炎に変わり、椿を吊り上げていた縄が次々に焼き切れていく。椿の身体が解き放たれ、軽やかに地面に着地した。

「ぐっ……まだ……!」

桔梗は燃えさかる炎を払いつつも、必死に体勢を整える。すぐさま右手を掲げ、再び緊縛の呪いを行使しようとした。

しかし――

「……え……? 効かない……?」

桔梗の右手はただ宙を掻くだけ。椿の胸元に刻まれていたはずの呪印も、跡形もなく消えていた。

「まさか……!」

視線を落とした桔梗の足元に、焦げた紙片が散らばっている。ぼろぼろに焼け落ちたそれは、先ほどまで懐に隠していた契約の書だった。

――呪縛が解けた一瞬、椿は潮を放ち、契約書を濡らしていたのだ。

濡らした潮が炎に変化した今、その紙は完全に燃え尽き、もう二度と効力を発揮することはない。

「おい、小屋が燃えてるぞ!」

「なんだありゃ――!」

外で酔いつぶれていた山賊たちが、炎に包まれる小屋を見て次々と目を覚ました。武器を手に取り、怒声を上げながら宗太と椿に襲い掛かってくる。

「宗太様、下がって……!」

椿は宗太をかばうように前に立ち、絶悦を振るった。

刃が振り下ろされるたび、女陰からは愛液があふれ出していた。

刃が振り下ろされるたび、女陰からは愛液があふれ出していた。

絶悦は女の蜜を得るために椿へ強制的に快楽を送り込む。陰核の数倍の感度を共有している刃が、切り裂く衝撃そのものを甘美な疼きへと変えて全身を貫いた。

そしてこの炎もまた、椿の快楽神経と繋がっていた。炎が相手を焼くとき、同じように椿の蜜壺も熱を持ち、その感度を高めるのだ。大

量の炎を同時に操る椿は、女陰が擦れるほんの少しの身体の動きでだけでも、絶頂寸前までその身体の興奮を押し上げられてしまう状態にあった。

「はぁっ……!」

椿が山賊を一閃する。血しぶきに混じって、迸った愛液や潮が相手に降りかかる。瞬間、それらは赤い炎へと変わり、男たちの身体を焼き尽くした。

「ぎゃあああっ!」

悲鳴が響く中、椿は舞うように刀を振るう。その動きはしなやかで、そして次第に速さを増していく。やがて目にも留まらぬほどの速度となり、炎と潮が交錯する幻想的な光景が広がった。

宗太は声も出せずに見惚れていた。そこにあるのは残酷な戦いでありながら、同時に圧倒的な美。刀と女陰と炎が織りなす異様な舞――。

「――《紅蓮舞斬》!」

最後の敵を切り裂いたのち、舞の留めのように動きを止める椿。

次の瞬間、切りつけられた男たちの身体から、まるで内側から噴き上がるように炎が立ち昇る。炎は舞い散る花びらのように夜空を彩り、やがて男たちは倒れ込み、動かなくなった。

しかし、炎と同時に椿の股間からも大量の潮が勢いよく噴き出していた。舞を終えた瞬間、それまで切りつけたすべての箇所から炎を発生させる大技だが、そ

れと同時に反動の快楽が一度に椿の女陰を襲うのだ。切りつけた箇所が多ければ多いほど発生する快楽も大きくなる。十人ほどを同時に相手取った椿は、その

刺激に耐えることができなかったのだ。

とはいえ、この戦いは、椿の圧勝で幕を下ろした。

荒れ果てた小屋と倒れ伏した山賊たちを背に、椿は絶悦を構えたまま周囲を鋭く見渡した。

――その時、夜の闇の奥に立つ人影が目に入る。

「……桔梗!」

遠くに見えるのは、煽情的な黒い着物を揺らす女。

「さすがね、討伐隊最強の侍。その名は伊達じゃないね」

桔梗は平静を装いながらも、その表情には確かな焦りが浮かんでいた。

「討伐隊……最強……?」

宗太は思わず息を呑む。これまで共に歩んできた椿が、そこまでと称される存在だとは知らなかったのだ。

「ここは諦めて退散するわ」

踵を返そうとする桔梗を、椿は鋭く睨みつける。

「そうだ、あんたにいいことを教えてあげる」

不気味な笑みを浮かべ、桔梗は声を張った。

「新しい鬼の総大将がね、着々と力をつけているの」

「――なっ……!」

椿の瞳が見開かれ、宗太の胸にも冷たい驚きが広がる。

「ここから南に行った島。そこがその鬼の拠点よ。……頑張ってね、最強の侍さん」

挑発めいた言葉を残し、桔梗の姿は闇に溶けるように消えていった。

桔梗の背を追うように、残っていた山賊の男たちも慌てて逃げ去り、辺りには急速に静寂が訪れた。

風に揺れる炎の残り香だけが、激しい戦いの名残を告げている。

「椿さん、大丈夫……?」

ようやく緊張の糸がほどけた宗太は、駆け寄りながら声をかけた。

「……私は大丈夫です」

毅然と立つ椿。しかしその身体は、捕らえられている間に受けた無数の性的拷問で疲弊しており、さらについ先ほどの戦いで浴びた己の愛液と潮にまみれ、生々しい姿を晒していた。とても「無事」とは言い難い。

再会の喜びを分かち合うよりも、新たな脅威の存在に胸を締めつけられる二人。宗太はゆっくりと問いかけた。

「あいつら……何者なんだ? それに……“討伐隊最強”って……どういうこと?」

椿はわずかに目を伏せ、静かに答えた。

「彼女たちは、かつて私が所属していた討伐隊の者たちです」

「え……!? 椿さんの……前の仲間……?」

驚愕に息をのむ宗太。

「私は鬼に長く囚われていたせいで、人としては計り知れないほどの力を得てしまいました。その力を利用し、同時に管理するために、幕府は私の両腕を拘束する呪いをかけ、妖刀『絶悦』を与えたのです」

宗太は頷きながら、以前聞いた話を思い返す。椿は続けた。

「討伐隊には鬼を倒す役目のほかに……私を監視し、縛り続ける役割もありました。共に戦う仲間でありながら、日々苛烈な修行と辱めを与える存在でもあったのです」

その声には、かすかに苦さが混じっていた。

「特にあの着物の女――桔梗は私にいたく執着していました。今回現れたのも、私の力を利用し、そして……またかつてのように、私を玩具として扱おうとしていたのでしょう」

辛そうな表情で語る椿を見て、宗太は拳を握りしめる。

「それでも、私は戦い続けました。やがて……討伐隊の中でも随一の力を持つようになり、幕府から鬼の総大将討伐を命じられたのです」

「じゃあ……鬼の総大将を倒したのって……」

信じられない思いで宗太が問いかけると、椿は小さく息を吐き、静かに答えた。

「……討ったのは、私です」

「……っ!」

宗太は言葉を失い、ただ驚愕に目を見開いた。

「ですが……こんな若い……しかも裸の女が鬼の総大将を倒したなどという事実は、幕府にも討伐隊にも都合が悪かった。だから世の中には一切、公表されていないのです」

その理不尽さに、宗太の胸に怒りがこみ上げる。

「……そんなのおかしいよ! 椿さんが命をかけて戦ったのに!」

自分の代わりに憤る宗太を見て、椿はかすかに微笑み、そして瞳を細めた。

「ありがとうございます……。ですが、今は新たな鬼の総大将の存在が気がかりです」

「……っ」

宗太の胸に恐怖が広がる。

「このままでは……また世の中が混乱してしまう」

椿の言葉は、夜の闇よりも重く響いた。

二人は互いの存在を確かめ合うように立ち尽くし、迫りくる新たな脅威を前に、ただ静かに息を呑んでいた。

第十二章 上陸

宗太が椿を救い出し、桔梗たちを退けてから数日が経った。二人は宗太の村に身を寄せ、しばし身体を休めていた。

宗太は既に両親や村人たちに椿のことを話していた。改めて目にする彼女の奇怪な恰好に、村人たちは最初こそ騒めき、恐る恐る距離を取った。だが宗太

の必死の説得と、山賊から自分たちを守るために身を挺してくれた椿の姿を思い出し、やがて皆は彼女を受け入れていった。宗太の両親も同じで、最初は困惑を

隠せなかったが、今では感謝と信頼を込めて椿に接していた。

椿にとって、そんな経験は初めてだった。鬼の支配の下で苦しみ、討伐隊の中では疎まれ、利用されるだけの日々。その彼女が、ただ自分という存在を受け入

れてもらえたことに、胸が温かく満たされるのを感じていた。この村で過ごすひとときは、居心地がよく、夢のように安らかだった。

その夜、二人は村外れの草原に出て、並んで夜空を仰いでいた。涼やかな風が吹き、満天の星々が静かに瞬いている。